中国市场体系不断完善 商品市场繁荣稳定

摘要:新中国成立以来,特别是改革开放之后,随着社会主义市场经济体制的建立和完善,我国市场配置资源的作用显著增强,商品市场规模持续扩大,流通体系日趋完善,消费结构不断升级,流通企业发展壮大,市场环境明显改善。商品市场的快速发展对引导生产、扩大消费、促进经济结构调整和经济增长方式转变发挥了主要的先导和决定性作用。

新中国成立以来,特别是改革开放之后,随着社会主义市场经济体制的建立和完善,我国市场配置资源的作用显著增强,商品市场规模持续扩大,流通体系日趋完善,消费结构不断升级,流通企业发展壮大,市场环境明显改善。商品市场的快速发展对引导生产、扩大消费、促进经济结构调整和经济增长方式转变发挥了主要的先导和决定性作用。

一、商品市场总量快速增长,结构性发展趋于均衡

(一)消费品市场规模持续扩大

经过60年的发展,特别是改革开放之后,在国家一系列扩大内需、促进消费政策措施的作用下,我国消费市场规模呈现出持续、稳定、快速增长的良好态势。截至2008年底,我国社会消费品零售总额首次突破10万亿元大关,达到10.85万亿元,是1952年的392倍,1978年的近70倍。目前,我国零售规模已跃居世界第二位。从突破整数关口年限看,1952-1992年,用41年时间实现了社会消费品零售总额第一个万亿元的突破;1993-2003年,从一万亿元到五万亿元用了11年时间;2004-2008年,从五万亿元到十万亿元仅用了5年时间,增长明显加快。

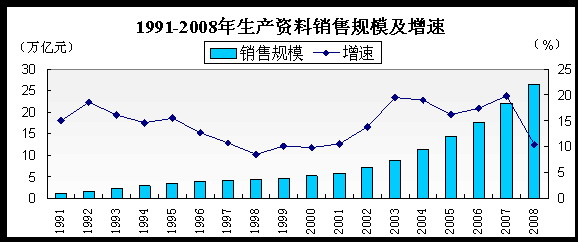

(二)生产资料市场快速增长

随着我国经济快速增长,工业化和城镇化进程加快以及世界加工制造业加速向我国转移,我国对生产资料的需求明显上升,带动了生产资料市场快速发展。截至2008年年底,生产资料销售规模达26.5万亿元,是1991年的26倍,年均增长14.3%,比同期GDP增速高4个百分点。从突破整数关口年限看,1952-1991年,用40年时间实现了生产资料销售额第一个万亿元的突破;1991-2000年,一万亿元到五万亿元用了10年时间;2001-2004年,五万亿元到十万亿元用了4年时间;2005-2007年,十一万元到二十万亿元用了3年时间。

(三)区域发展协调性增强

1978年以来,国家实施了新农村建设、西部大开发、中部崛起和振兴东北老工业基地等一系列重大战略,改善农村、中西部等欠发达地区流通环境,释放潜在需求,城乡、区域消费进一步协调。

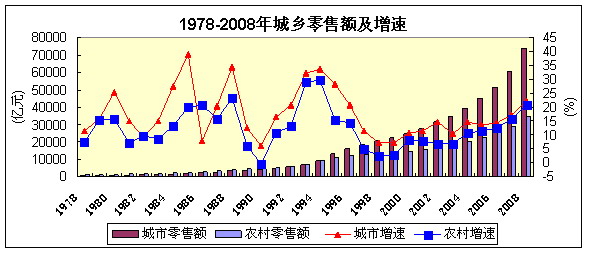

城乡市场稳步发展。2008年,城市消费品零售额7.4万亿元,是1978年的146倍,年均增长18.1%,比社会消费品零售总额增速高2.9个百分点。农村消费品零售额3.5万亿元,是1978年的33倍,年均增长12.4%。近几年,城乡消费实际增速差距逐步缩小,由2002年的8.4个百分点降为2008年的2.6个百分点。

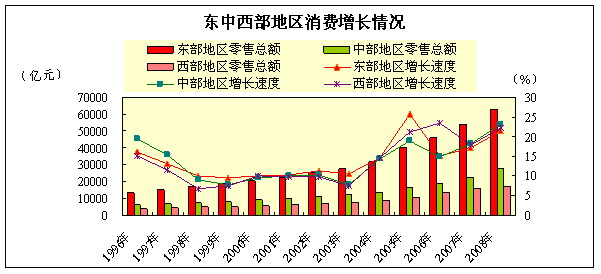

中西部增速明显加快。2000-2008年,东部消费年均增长15.2%中部消费额年均增长14.6%,西部消费年均增长13.8%。近年,随着国家宏观调控向中西部地区的倾斜,中西部增速已超过东部地区。2008年,中部地区社会消费品零售额同比增长23.1%,西部地区增长22.3%,分别比东部地区快1.7和0.9个百分点。

(四)消费结构升级不断加快

经过60年的努力,我国城乡居民生活水平实现了从贫困到温饱再到总体迈向小康的历史性跨越。1978-2008年,城镇人均消费性支出增长71倍,恩格尔系数由57.5%下降为37.9%,农村人均消费支出增长31倍,恩格尔系数由67.7%下降为43.7%。消费需求逐步升级,由基本生活必需品型逐步向发展、享受型发展。在限额以上批发零售企业零售额中,吃、穿、用类商品所占比重分别由2000年的20.4%、15.8%和26.2%下降到2008年14.5%、11.2%和17.2%;行类商品由10.3%上升到21.6%。彩电、洗衣机、电冰箱、空调等家用电器得到普及。1985-2008年,城镇居民家庭平均每百户拥有的彩电、洗衣机、电冰箱分别增长了7.7倍、2.0倍和14.2倍。伴随着结构升级,消费热点不断涌现。20世纪70年是手表、自行车、缝纫机“老三件”80年代是洗衣机、电视机、电冰箱“新三件”;90年代是电话、空调、电脑、手机“新四件”;21世纪初升级为住房、汽车、首饰、旅游“新四件”。

二、市场配置资源的作用显著增强,调控体系趋于完善

(一)市场定价机制基本形成

1978年以前,我国实行高度集中的计划价格体制,98%以上的产品由国家定价。改革开放特别是党的“十四大”之后,在经过十几年“双轨制”价格的探索后,价格改革全面展开。到20世纪末21世纪初,市场定价体制基本确立。竞争性行业价格基本由市场形成,垄断性行业价格由政府定价或制定指导价格形成,开始探讨要素价格改革。随着价格改革的继续深化,市场配置资源基础性作用不断增强,对提高经济活力、促进经济平稳较快发展发挥了重要作用。目前,我国除了中央储备物资、食盐、烟叶、部分化肥和药品、电信和邮资服务等13类商品和服务实行政府指导价或由政府定价之外,其余95%以上的商品均由市场机制形成价格。

(二)供求关系明显改善

新中国成立初期,因商品短缺、物资匮乏,我国开始实行票证配给制度。到80年代中期,随着生产力的解放,有效供给能力增强,城乡生活必需品基本得到满足,票证逐步被取消。1998年,商品市场全面告别了短缺时代,95%以上的商品供求平衡或供过于求,实现了从卖方市场到买方市场的历史性跨越。买方市场形成也带来了物价水平的逐步稳定。1999-2008年,我国物价水平波幅为7.3%,远低于1978-1998年24.9%的波幅。供求关系的改善保障了市场的稳定。

(三)市场调控体系日趋完善

在增强市场配置资源功能的同时,为弥补市场存在的缺陷,积极探索建立了以信息引导、企业供应链采购、区域间调剂、动用储备、组织进口、定量或限量销售和依法征用为主要手段的市场调控体系,提升了商品市场供求平衡能力。为解决供求双方信息不对称,农产品卖难频繁发生的问题,近年来着力建立健全了城乡信息服务体系和市场应急管理系统,建立了中央和地方两级储备体系,完善了收储和投放机制,为保障市场供应,平抑物价大幅波动起到了积极作用。

三、市场建设步伐加快,企业竞争能力提高

(一)商品交易市场发展迅速

1978年以前,我国流通网点点少面窄,渠道单一,全国仅有12.5万多个网点,主要集中在大中城市,广大农村缺渠道少网点,严重制约了城乡商贸流通发展。改革开放后,陆续恢复和开放了各种商品市场,1984年城市贸易中心有2248个。六届二中全会提出“广泛设置农产品批发市场”后,打破了传统的“一、二、三、零”批发体系,探索建立批发交易市场,1991年大中型蔬菜、水果批发市场达600多个。十四大以来,培育和完善市场体系的步伐加快,商品交易市场得到长足发展,市场集中度提高。截至2008年,全国亿元以上商品交易市场达到4567个,摊位营业面积2.12亿平米,成交额5.25万亿元,分别比2000年增长5.0%、8.5%和12.1%。

(二)商贸行业稳步发展

改革开放初期,我国商贸行业仅包括批发、零售、住宿、餐饮等传统行业。随着经济发展和人民生活水平的提高,家政服务、美容保健、拍卖、租赁等生产性服务业和生活性服务业开始兴起,商贸行业涵盖的范围越来越广。改革开放30年来,批发和零售业年均增长15.0%,占社会消费品零售总额的比重由87.5%下降为84.1%,下降3.4个百分点,但仍是流通业支柱。住宿餐饮业营业额年均增长20.7%,占比由3.5%提高到14.2%,上升10.7个百分点,成为拉动国内消费的重要推动力之一。

(三)商贸企业发展壮大

改革开放以来,在打破国有商业垄断和实施对外开放政策的作用下,我国流通主体打破了单一的公有制,形成了“国有为主导、民营为主体、外资快速进入”的多元化竞争格局。2007年,在限额以上批发零售企业中,国有法人企业占11.5%,销售额占21.5%;私营法人企业占46.5%,销售额占21.3%;外资法人企业(包括港澳台)占3.4%,销售额占9.2%。商贸企业通过兼并、重组、合并等方式,形成了一批规模大、竞争力强的大型骨干企业。在连锁百强企业中,2000年销售额突破百亿元的企业只有联华一家,2004年发展到15家,2008年已有31家。2004年突破五百亿元的企业只有百联一家,2008年已发展到过国美、苏宁、百联、华润、大商五家。限额以上批发零售企业销售额占全部批发零售业销售额的比重由1998年的48.1%提高到2008年的55.3%。中小流通企业成为流通业主体,约占全国流通企业总数的99%以上,在活跃市场、便利消费方面继续发挥着重要作用。

(四)多种业态协调发展

改革开放初期,我国只有食杂店和百货店两种业态。20世纪90年代相继引入了专业店、超级市场、便利店、购物中心、仓储式会员店等新型业态。目前,我国零售业已形成18种业态,批发业已形成4种业态。其中,专卖店和大型综合超市保持了较强的增长势头,便利店和仓储式商场活力强劲。随着竞争的加剧,各业态纷纷引入其他业态的优点,相互渗透和融合,实现集聚效应,如购物中心就是各种业态相互融合的产物。

(五)流通方式加快创新

从上世纪80年代以来,连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式从无到有,从小到大,发展快速,极大地提高了我国流通企业的组织化程度。1999年我国连锁率仅为1.8%,2002年提高到5.1%,2008年已达11.1%。1991年社会物流总费用占GDP的比重为23.8%,2000年下降到19.2%,2008年降到18.1%。艾瑞市场咨询公司数据显示,2001-2008年网络购物交易年均增长115.2%,2008年,B2B电子商务交易额是2002年的37倍。

(六)市场环境明显改善

改革开放以来,随着市场化改革不断深化和政府职能转变,市场化程度提高,市场秩序规范化的要求明显加强,十六届三中全会明确提出要“完善市场体系,规范市场秩序”。为促进商品和各种要素的自由流动,国家废除了妨碍公平竞争、设置行政壁垒的规定,打破了部门分割和地区封锁,创造了公平竞争的环境。在流通基本法律制度基础上,形成了规范市场主体、市场客体、市场行为、市场秩序、市场调控与管理、市场信用等方面的法律体系。通过开展多种形式的诚信兴商活动,商业信用体系建设得到推进。统一开放竞争有序的社会主义大市场基本建立。

官方微信扫一扫

官方微信扫一扫