一群老蛇口人的再聚首——记七月云南“追”访蛇口改革人物

摘要:1979年7月2日,蛇口工业区基础工程正式破土动工,这被誉为中国改革开放的第一声“开山炮”。在这段时期,有二三十个年轻人,怀抱着一腔改革的激情和抱负,陆续来到蛇口,住着窝棚,忍着湿热,将没有一棵树,没有一栋砖瓦房,青壮皆“逃港”的不毛之地建设成繁华的“改革试管”。时隔...

1979年7月2日,蛇口工业区基础工程正式破土动工,这被誉为中国改革开放的第一声“开山炮”。在这段时期,有二三十个年轻人,怀抱着一腔改革的激情和抱负,陆续来到蛇口,住着窝棚,忍着湿热,将没有一棵树,没有一栋砖瓦房,青壮皆“逃港”的不毛之地建设成繁华的“改革试管”。时隔将近四十年,2017年7月15日,这群因为历史的种种原因分散各地的改革战友又再次重聚。

受原蛇口工业区副区长武克钢邀请,原蛇口工业区管理委员会副主任王金贵、原《蛇口通讯报》总编辑韩耀根、原蛇口工业区副总经理周为民、原育才中学校长陈难先、蛇口社区基金会第一任会长谭子青等近二十余人在当年云南知青下乡的东风农场再相聚。虽已皓首,仍不改赤子之心,连续两天晚上,众人召开蛇口开发区忆述座谈讨论会,就当年蛇口的建设情况、重大事件等进行忆述,并互相印证,互为补充,还原历史的真相。

老蛇口人第一晚座谈会

老蛇口人第二晚座谈会

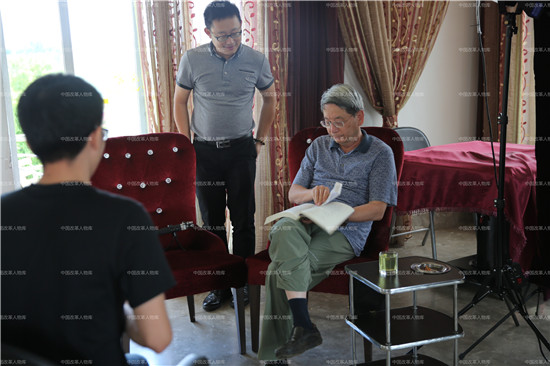

访谈组记录了讨论会的全过程,并对重点人物武克钢、韩耀根、王金贵、谭子青进行了访谈。由于他们白天另有安排,我们只能见缝插针地争取时间对其进行访谈,比如午餐后的休息时间、晚上座谈讨论会结束之后的时间,或者恳请改变行程时间接受访谈。原蛇口工业区副区长,著名经济学家孙冶方的外孙、改革开放以来第一批公派官员留学生、“92派”典型代表人物——武克钢在接受访谈时,回忆了在青年时期,赵紫阳、胡耀邦等国家领导人与孙冶方多次交谈的过程以及蛇口工业区早期的建设情况、邓小平两次南方视察情况、与袁庚等人一起开发建设蛇口情况等。《蛇口通讯报》创始人、总编辑韩耀根在接受访谈时满怀激情,与我们畅谈至凌晨一点多,详细忆述了蛇口早期建设考察见闻、“三国四方”活动报道、谷牧考察海南情况、《蛇口通讯报》创办及蛇口民主自由情况、“蛇口风波”、海南建省办特区前等情况。蛇口社区基金会第一任会长、“蛇口风波”重要见证人、“蛇口再出发”概念提出者之一的谭子青则讲述了“蛇口风波”始末,“蛇口再出发”概念提出的过程,蛇口民主选举情况,并阐述了袁庚精神和蛇口精神。作为蛇口改革博物馆实物资料征集负责人,在访谈的同时,访谈组与其就使用蛇口相关实物资料进行了沟通。原蛇口工业区管理委员会副主任王金贵,向我们忆述了蛇口工业区创办原因及蛇口“五通一平”建设情况,邓小平视察蛇口接待及题词情况,“时间就是金钱,效率就是生命”口号诞生和推广,回忆与袁庚共事及对袁庚的评价。

武克钢先生访谈现场照片

访谈项目组成员与武克钢先生合影

访谈项目组成员与王金贵主任合影

访谈项目组成员与韩耀根老师合影

访谈项目组成员与谭子青老师合影

一群蛇口人,半部改革史;聚是一团火,散是满天星。蛇口这些老改革人身上的精神令人动容,当年的爱国情怀和改革的纯情在今天也并未散去。武克钢豁达地表示:“历史是任人打扮的小姑娘,过去了就是过去了。”但也正是如此,记录真实历史,才对后人更具借鉴作用。正如黑格尔所说,历史是一堆灰烬,但灰烬深处有余温。历史不会被忘记,且留给后人评说。

(访谈项目组成员:朱冠宇、李阿彬、林秋敏 通讯员:林秋敏)

官方微信扫一扫

官方微信扫一扫