1988年,我曾两次参加“复关”谈判

摘要:世界贸易组织(简称世贸组织,英文缩写WTO)是1994年成立,1995年1月1日正式运行,现在有157个成员方。其前身是成立于1947年的关税与贸易总协定(简称关贸总协定,英文缩写GATT)。

世界贸易组织(简称世贸组织,英文缩写WTO)是1994年成立,1995年1月1日正式运行,现在有157个成员方。其前身是成立于1947年的关税与贸易总协定(简称关贸总协定,英文缩写GATT)。

我国从1986年7月正式向关贸总协定提出申请恢复中国在总协定缔约方地位以后,又提出加入世贸组织的申请,经过长达15年的努力,终于在2001年12月11日被世界贸易组织批准,成为其第143个成员方。中国参加世贸组织,标志着中国对外开放进入一个新的阶段,对扩大开放,深化改革和推进现代化建设事业产生广泛而深远意义。李培初关贸总协定的产生背景及经过

第二次世界大战期间,许多国家经济衰退,而美国想在战后扩大世界市场份额,试图从金融、投资、贸易3个方面重建国际经济秩 序。1944年7月在美国提议下召开的联合国货币与金融会议上,分别成立了国际货币基金组织和国际复兴开发银行(又称世界银行),同时倡导组建国际贸易组织。1946年2月,联合国经济及社会理事会成立筹备委员会,着手筹建国际贸易组织,同年10月在伦敦召开第一次会议,讨论《国际贸易组织宪章》草案,并成立宪章起草委员会进行修改。1947年1、2月在纽约召开专门会议,根据《国际贸易组织宪章》草案中的贸易部分,起草了关税与贸易总协定。1947年11月至1948年3月,在古巴哈瓦那举行联合国贸易和就业会议,审议通过了《国际贸易组织宪章》,又称《哈瓦那宪章》。由于美国国会认为这个宪章中一些规定不符合美国的利益,因此没有批准,受其影响许多国家也没有批准这个宪章,建立国际贸易组织的计划因此夭折。但大家对《国际贸易组织宪章》草案的关税与贸易总协定部分表示认同,并于1947年11月15日签署了关税与贸易总协定《临时适用议定书》,从1948年1月1日起实施。当时包括中国在内共有23个国家签署该项文件,成为关贸总协定的创始缔约方。此后,关贸总协定一直以临时适用的多边协定存在。关贸总协定从1948年1月1日开始实施到1995年1月1日世贸组织正式运行,共存续了47年,截止1994年底,关贸总协定共有128个缔约方。

随着经济的发展,许多问题如服务贸易和与贸易有关的知识产权等问题很难在总协定的框架内付诸实施。欧洲共同体于1990年初提出建立一个多边组织的倡议,经过一年的紧张谈判,于1991年12月形成一份关于建立多边贸易组织协定草案,后根据美国的动议,把“多边贸易组织”改为“世界贸易组织”。1994年4月15日在摩洛哥的会议上,参加方通过了《建立世界贸易组织协定》。规定作为世界贸易组织创始成员必须具备两个条件,其中第一条是在1995年1月1日《建立世界贸易组织协定》生效之日前,已经成为关贸总协定缔约方。我国当时还未恢复关贸总协定缔约方地位,所以不能作为创始成员,只能重新申请加入世贸组织。关贸总协定的中国工作组也改为世贸组织中国工作组,对中国加入世贸组织进行审议。两次“复关”谈判的价格议题

1948年,当时中国政府签署了关贸总协定《临时适用议定书》,正式成为关贸总协定缔约方。1950年3月,台湾当局提出退出关贸总协定,1965年,又提出派观察员列席缔约国大会。1971年11月,第27届关贸总协定缔约国大会根据联合国2758号决议,决定取消台湾当局观察员资格。1986年7月,我国向关贸总协定正式申请恢复中国缔约方地位。1987年10月,关贸总协定成立中国工作组,第一次工作组会议在日内瓦举行,确定工作日程,开始审议恢复中国缔约国地位有关问题。关贸总协定认为中国是重新加入该组织,而我们一直提出恢复中国缔约国地位。

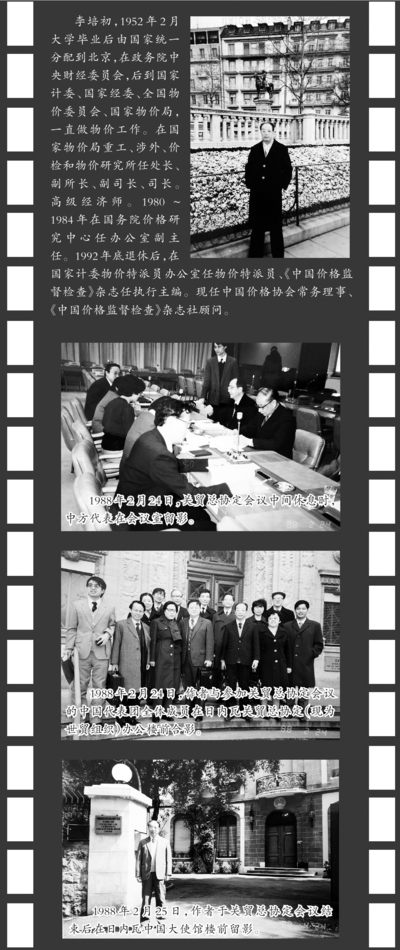

1988年2月和4月,我有幸两次随以外经贸部沈觉人副部长为团长的中国代表团赴日内瓦参加关贸中国工作组的审议会议,这个代表团有外经贸部、国家经委、国家体改委、国家物价局、海关总署、国家税务局、商检局等部门参加。

我国在申请恢复中国在关贸总协定缔约国地位时,于1987年1月给关贸总协定组织提出了《中国对外贸易制度备忘录》,详细介绍了我国的经济贸易管理方面制度的现状和改革方向。该《备忘录》共48页,内容分四个部分,第一部分是概况,包括中国经济体制改革、中国对外开放政策、中国参加的国际经济贸易和金融组织及有关国际条约。第二部分是关于中国对外贸易政策和体制方面,包括中国对外贸易政策、中国外贸体制改革、中国海关关税制度、中国商品检验、中国进出口许可证制度、中国进出口商品的作价、中国外汇管理制度、中国经济特区和沿海开放城市。第三部分是组织机构与外贸有关的出版资料。第四部分是附件,如中共中央关于经济改革的决定及中国现行的有关外贸方面的法律、法规的文件。关贸总协定有关缔约方就中国提交的《备忘录》提出了约300个问题,中国又在1987年11月就提出的问题做出书面回答,共计143页。

1988年2月23日开始,关贸总协定中国工作组正式召开会议面对面地讨论中国的申请。这是我生平第一次参加这样的国际会议,与许多部门的同志一样心里很紧张。这两次都是口头答疑,对缔约国当时提出的问题要当面答复,因是同声翻译,代表提出问题后,即刻就要答复,思考的时间很短很短。

为了打好这一仗,外经贸部在几个月前就开始准备,根据他们在国外大使馆收集到的信息和代表们可能提到的哪些问题,让到日内瓦参加会议的同志写出书面的口头答疑应对方案。一共17类大问题,价格是很重要的一部分。在这以后又组织了一次模拟口头答疑会议,外经贸部同志作为缔约方代表提出问题,我们这些人即刻回答,在这次会议上,外经贸部同志还介绍了一些口头答疑技巧。

经过短暂的培训后,心里的紧张开始缓解,又经过2月份的实战后,到4月份第二次参加会议时就轻松多了。

这里有个小故事,两次口头答疑会议结束之后,沈团长说:“今晚我请你们去吃西餐。”我因不习惯穿西装,就穿一件夹克衫也不打领带。沈团长看到后笑着说:“今天晚上去的地方是绅士们去的,你们一定要穿西装、带上领带。”我就遵命,到了那儿一看真是很高雅,男的西装革履,女的穿着晚礼服,说话都细声细语,优美的轻音乐,服务员送菜也是彬彬有礼,真是开了眼界。如果我穿了那套夹克衫,会多么不相衬,或许会出洋相。

我在参加会议之前,从各国代表提出的问题中看出,他们对我国经济贸易包括价格方面的管理制度和改革情况很不了解,虽然关贸总协定许多缔约国对中国提出恢复缔约国地位表示欢迎,但鉴于绝大部分缔约方是实行市场经济国家,而当时中国的经济体制是国家计划与市场调节相结合,所以中国以什么条件恢复总协定地位及中国的经济贸易体制能否与关贸总协定的体制协调等问题,引起了不少缔约国的浓厚兴趣。

当时路透社报道:“当关税及贸易总协定这个世界性的经贸组织本周开始辩论中国重新加入该组织时,中国将会发现许多人对它很友好,但是代表们估计人们会就中国遵循自由贸易的承诺提出一些难题。”欧洲共同体一位官员对路透社记者说:“在我们着手讨论中国怎样才能加入关贸总协定以前,有许多问题必须回答,关键是中国的承诺内容。”沈团长说,中国愿就恢复总协定问题与各缔约国进行以关税减让为基础的实质性谈判。当然我们也作了准备,不排除谈判非关税措施的要求。

我也了解到,当时关贸总协定各缔约国对我国价格改革很关心,在二次会议中会提出许多价格问题,所以我作了充分准备。当时中国国内已打破了高度集中的单一的计划价格管理形式,主要有三种价格管理形式:一是国家定价。实行国家定价的是关系国计民生的极少数,主要工农业产品、交通运输和服务费用。二是国家指导价。在国家或业务主管部门规定的品种、幅度范围内,可由企业自由浮动的价格。三是市场调节价格。企业在国家法律允许范围内根据市场供求变化自行规定价格或收费标准。

同时,中国从1979年以来,对不合理的价格体系和过分集中的价格管理体制进行了改革。(1)逐步提高农产品收购价格,调整了国家定价、国家指导价和市场调节价格的范围。1985年农产品收购价格比1978年提高66.8%,1985年对粮食、食油和一些重要农产品,改为按合同收购部分执行国家定价,完成合同任务后的部分,实行指导价或市场调节价格。在农民出售农产品总额中,属于国家定价部分,1978年占92.6%,1985年降为37%,属于国家指导价格和市场调节价格部分,1978年只占7.4%,1985年增至63%。(2)提高部分能源、原材料价格,放活对生产资料价格的管理。许多能源、原材料的超产部分,允许企业加价自销,许多加工工业产品可实行浮动价格。(3)调整和放开部分消费品价格。1979~1985年,中国的零售物价指数总计上升了28.1%。(4)改变进出口商品国内作价办法,大部分实行代理作价。1986~1990年期间,中国在改革价格管理体制方面,逐步建立对极少数重要商品和劳务由国家定价,其他大量商品和劳务分别实行国家指导价和市场调节价格制度,较好地发挥了价格杠杆的调节作用。就现行的价格管理制度和价格改革情况,我对参会的各国代表做了详细说明,希望缔约国能以发展的观点看待中国价格体制的改革。改革开放为入世铺平了道路

改革开放以前,我国实行计划经济体制。价格体制和管理模式也与整个国民经济体制模式相适应,高度集中的国家统一定价,而且不透明,如当时国家计委制定的工业产品出厂价格目录是秘密文件,作为内部使用,不对外公布。这种体制与关贸或世贸的要求是不可能相适应的。1978年12月召开的党的十一届三中全会决议,做出了改革开放的战略决策,开始深化经济体制改革,对外开放的领域和规模也不断扩大。

1984年10月20日,党的十二届三中全会《关于经济体制改革的决定》更具体指出了各领域的改革方向,其中更加明确了价格改革的重要意义,指出“价格体系的改革是整个经济体制改革成败的关键。”还指出对不合理的价格体系,“必须从现在起采取措施,逐步改变这种状况”。在这以后,国家价格主管部门加快了改革步伐,打破了高度集中的国家统一定价模式,扩大了企业自主定价范围。

到1988年我参加关贸总协定谈判时,生产资料出厂价格国家定价部分由过去的90%以上降到65%,市场零售价格国家定价的比重也只占到47%,已接近了当时欧洲部分市场经济国家的水平。当时意大利政府管理的价格占全国消费品总额的24%,联邦德国政府管理的价格占消费品总额的20%~30%,外贸进口商品国内价格与国际市场价格接轨,实行代理作价。旅游价格方面也与国际接轨,对国际游客实行国民待遇,不搞两个价格,同一商品、同一服务,和国内游客同一个价格。1985年起,下放了外商投资饭店的房费和餐费定价权,由企业根据市场供求情况定价。

我把这些情况,通过书面和两次口头答疑,向缔约国代表作了透明的介绍,在这以后几次的谈判时提到价格问题比较少了,为入世谈判减少了阻力,铺平了道路。

谈判技巧十分重要。口头答疑,事先要做好充分准备,不打无准备之仗,这是基础,对代表们可能提出的问题,要思考周全,多做些设想,这样当代表提出问题时就可以泰然处之,不会手忙脚乱。回答问题时要精练,不要过多解释,这种会不是学术讨论会,多解释容易节外生枝。

发言要表示出有诚意,一时不能回答的问题,一般不用无可奉告这类外交辞令,可以用婉转的口气给予答复。如我在答复代表有关中国价格改革问题后,另一位代表又提问,你们可否提供价格改革时间表。根据个人实际工作经验判断,大约二、三年就可以做到绝大部分商品价格放开,由经营者自主定价,包括外资企业与国内企业享受同等待遇,但事先没有请示国家物价局领导,我不能把个人看法作为政府代表团的意见答复他们。我没有回答他们无可奉告,也没做出具体时间承诺,我的回答是:根据我国改革进程,我认为在不久的将来,绝大多数的商品价格会放开,由经营者自主定价包括外资企业与国内企业享受同等待遇。他们感到这样答复很满意,以后也没有提出类似问题。

但有的问题当时确实不好回答。有一位代表提出,“你们什么时候改革实行市场经济体制”。这是个棘手问题,当时在国内对计划与市场有不同看法,对经济体制改革也有不同提法。有的提出计划与市场相结合,以计划为主、市场为辅;有的提出建立商品经济。当时还没有明确提出建立社会主义市场经济,代表团当然不能做出回答。回国后,向国务院汇报谈判情况,在有关部门和学者、专家参加的一次会议上进行讨论,最后决定不提市场经济,还是按照我国在1987年1月给关贸总协定的《备忘录》中的提法,即“改革目标,就是要建立起有中国特色的有计划的商品经济新体制。”我后面多次会议没有参加,以后是否向这位代表作了答复,就不得而知了。

官方微信扫一扫

官方微信扫一扫