汤茂林带着小井庄 第一个尝鲜“包产到户”

摘要:中国的改革发源于农村,农村的改革发端于山南小井庄,肥西山南的包产到户是中国农村改革的发端。

中国的改革发源于农村,农村的改革发端于山南小井庄,肥西山南的包产到户是中国农村改革的发端。

20世纪70年代后期,由于我国农村长期实行人民公社体制,其“一大二公”的所有制形式挫伤广大农民的积极性和创造性,严重制约农村经济的发展。生产队劳动社员出工不出力的现象非常普遍,在农村,社员的一点自留地、开荒地,甚至连家庭喂养极其少量的家禽家畜,也统统作为资本主义的尾巴给割掉了,不允许任何私人单干。中国农村的绝大部分地区经济落后,一些地区甚至连吃饱肚子,解决温饱的基本生活要求都很难得到保证。

1977年6月时任安徽省委第一书记的万里同志带着稳定安徽形势,“清帮”治皖的政治意图来到安徽,他既看到了安徽秀丽的风光和丰富的物产,也看到了农村极其困难的生活条件。在大别山区,万里看到穿着破烂的中年妇女,询问她家情况,万里让妇女给他看看孩子,连续两三遍,妇女面带难色,无奈掀开锅盖,只见锅膛里坐着两个赤身裸体的女孩,原来烧过饭的锅灶,拿掉铁锅,利用锅堂内余热,将两个没有衣服穿的孩子放到里面防寒,万里看在眼里,痛在心里,深受触动的万里认为,农村极度贫困,农民吃不饱穿不暖,生产搞不好,主要是群众的生产积极性没有调动起来,面对这样的情况万里在1977年底主持制定出台《中共安徽省委关于当前农村经济政策几个问题的规定》,下发各地执行。

1978年,安徽遭受了百年不遇的特大旱灾,肥西山南受灾严重,从春到秋,大约八九月时间,老天竟没有下过一滴雨,水塘干底,田地开裂,庄稼枯黄,颗粒无收。农民眼巴巴地望着天空,发出沉重的叹息。

那个年代,人被禁锢在土地上面,土地被禁锢在贫穷里,一群人捆绑在一起生产和劳动,因此,农业学大寨成了那个年代的代名词。

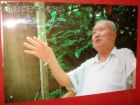

时任山南区委书记的汤茂林同志,面对灾情,看到群众消极怠工的情绪,不无忧虑。就是在这样的情况下山南议定出包产到户的办法。

1978年9月15日夜晚,在山南区柿树岗公社的黄花大队,山南区委书记主持组织了一次具有伟大历史意义的会议,总共有23名共产党员参加,会议决定,将在全大队实行包产到户,至此,肥西人民包产到户的壮举拉开了中国农村包产到户的宏伟序幕。

而汤茂林也因为当年的举动,而永载史册,被人称为汤大胆,他从小随母亲讨饭,放牛娃出身,从基层脚踏实地一步一个脚印走上区委领导岗位,深切关注农民疾苦,敢讲真话,成为农民鸣不平的父母官。

汤茂林大胆实行包产到户之后,焕发了农民生产的积极性和创造性,农民笑嘻嘻地在田间耕种,等待来年的丰收。但改革不是一帆风顺的,1978年9月21日,一封署名农村教师状告汤茂林十条罪状的人民来信寄到了安徽省委和六安地委,举报信这样写的:人干生疏掉了,心干散掉了,班子干瘫掉了,耕牛干累死掉了,公具干毁掉了,公活干歇掉了,公房干倒掉了,大田干小掉了,科学种田干停掉了,贫富悬殊干大掉了。

除了举报信,周边的邻县更是坚决抵制肥西单干风,小井庄人当时是顶着各方面的压力,在进行包产到户的,但是小井庄人没有退缩,随后一年的庄稼丰收直接验证了包产到户的效果。

肥西实行包产到户的壮举以引起了社会各方面的关注,安徽省政府参事室副主任郭崇毅,在1979年多次到肥西调查,写出三份调查报告,三次上书中央,将肥西包产到户的情况直接反映到国家最高领导人手里。1980年邓小平同志在关于农村政策问题中,充分肯定肥西包产到户的这一做法。山南小井庄包产到户,是安徽人具有独特的创新精神,敢于尝试新鲜的事物的一个例证。

官方微信扫一扫

官方微信扫一扫