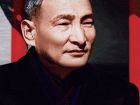

陈云与宝钢建设

摘要:上个世纪九十年代,陈云回忆起宝钢建设决策的过程,说:“宝钢是一个特大项目,事关全局。但由于仓促上马,存在一些问题,意见也不一致。是继续上马,还是下马?当时国务院财经委员会经过反复考虑,决定干到底。”

上个世纪九十年代,陈云回忆起宝钢建设决策的过程,说:“宝钢是一个特大项目,事关全局。但由于仓促上马,存在一些问题,意见也不一致。是继续上马,还是下马?当时国务院财经委员会经过反复考虑,决定干到底。”

1979年3月21日至23日,中央政治局召开会议讨论1979年国民经济计划时,确定了经济调整的方针。4月5日至28日,中央召开工作会议确定了用三年时间对国民经济实行以调整为中心的“调整、改革、整顿、提高”的方针。

此前的3月14日,李先念和陈云联名致信中央,建议“在国务院下设立财政经济委员会,作为研究制订财经工作的方针政策和决定财经工作中大事的决策机关”(1979年3月14日,李先念、陈云关于财经工作给中央的一封信)。3月24日,中央批准成立这个机构,并任命陈云为主任,李先念为副主任,姚依林为秘书长。陈云上任后第一件大事,就是妥善处理在“上马”和“下马”纷争中的宝钢工程。

委托薄一波进行广泛论证

对于粉碎“四人帮”后大规模引进外国成套设备的做法,陈云是忧心忡忡的。他认为,引进必须与中国的实际相结合。

在3月14日陈云与李先念联名致中央的信中,明确指出:“前进的步子要稳”,“要有两三年的调整时期,才能把各方面的比例失调的情况大体调整过来”。3月21日,陈云在中共中央政治局会议上的讲话中,对冶金部大规模引进谈了自己的看法:“冶金部提出的引进设想,我都看了。他们是好心,想要多搞,可以理解。共产党员谁不想多搞一点钢?过去似乎我是专门主张少搞钢的,而且似乎愈少愈好。哪有这样的事!我是共产党员,也希望多搞一点钢,问题是搞得到搞不到。现在的情况是:冶金部一是把情况看简单了,二是看孤立了。借外国人那么多钱,究竟靠得住靠不住。……借外国人的钱,把钢铁的发展都包下来,把冶金机械制造包下来,所有借款都由人民银行担保,要多少钱,没有很好计算。”

与此同时,对宝钢是“上马”还是“下马”的争论日趋激烈,各种意见都进入中央高层。既然陈云主持的财经委员会是“研究制订财经工作的方针政策和决定财经工作中大事的决策机关”,就必须对这一问题拿出决策性的意见。

陈云对此非常慎重。5月18日,他在看完有关宝钢建设工作安排的报告和资料后,一方面认为:“宝钢已不是搞不搞的问题,已经定了”,另一方面,他对未来可能产生的问题也有清醒的认识:“问题是,它的规模大体等于鞍钢,而鞍钢搞了几十年,宝钢只用那么点时间,行不行?”

因此,陈云没有对这个报告马上批示。他采取两种方式来帮助自己决断:一是向过去在冶金行业工作过对钢铁生产比较熟悉的同志征求意见,另一是进行调查研究,科学决策。对第一种方式,陈云委托过去和自己一起做经济工作的薄一波来做。

根据陈云的委托,薄一波在5月24日至6月4日连续召开了三次会议,邀请王鹤寿、沈鸿、吕东、蔡树藩、安志文等人,对宝钢建设问题进行座谈。薄一波开宗明义地说:宝钢建设是件大事,需要大家议论议论。提出个意见,帮助陈云同志下决心。

座谈会上,与会者经过讨论认为,宝钢是可以上马的。对于宝钢工程中的综合平衡问题,建议冶金部和各有关部门,在安排投资、材料、进度等时,优先考虑与之相适应的辅助和配套工程,并且排出具体进度和保证措施。对于引起人们质疑的总投资额的问题,与会者建议对进口设备部分再进行分析研究,尽量扩大国内设备分交部分,减少买进部分,以节约投资。对于建设进度,建议可以把建设周期拉得长一些(《陈云传》,中央文献出版社,1569—1571页)。

这个座谈会的纪要送到陈云手上时,陈云已经在上海进行实地考察了。

陈云对宝钢建设实地考察

陈云是5月31日来到上海的。这位75岁的老人在第二天就开始了考察行程。

6月1日,陈云先召集上海冶金局一、三、五厂的几位专家座谈。紧接着,又把上海市委的领导严佑民、韩哲一、陈锦华三人找来,了解宝钢建设情况。陈云在听取各方面意见后说:宝钢上马是仓促了,有考虑不充分的地方,反复比较不够,工作有欠缺之处。但是,宝钢生产的钢材都是国家需要的,因此这个厂非常重要。宝钢中央已经定下来了,要搞就搞到底,不要再动摇了,现在已经签字了,党内党外国际国内都很注意,只能搞好,不能搞坏。对于建设周期,陈云有些担心:“按照现在的安排,宝钢建设从1978年开始,到1984年建成,七年出钢,九年达到设计能力,是否能做到?鞍钢搞了几十年,才搞了六七百万吨钢。宝钢规模这样大,进度这样快,是不是可以考虑推迟两三年。”他认为,时间拉长一点,稳步一点,顺当地走比中途停下来进度要快。(陈锦华:《国事忆述》117-118页)

6月6日,陈云结束在上海的调查,回到北京。6月12日,他约薄一波和姚依林谈话,进一步研究宝钢建设问题。他们一致认为:要以宝钢建设为例,总结经验,搞出个引进外资、引进技术、搞补偿贸易的典型来,以后一些项目均照此办理。

6月16日,陈云主持国务院财经委员会会议,专门讨论宝钢建设问题。

会上,陈云在讲话中指出:“宝钢是一个特大项目,对全国、对上海来讲,都关系很大,事关全局。它投资大,在二百亿元以上。应该说宝钢是仓促上马的。这样大的工程,按道理应该有更多的时间来调查研究,经过反复考虑后再决定,从开工以后的情况看,工程进度是好的,施工力量已有五万人,成绩是很大的。现在工程建设正在进行。我们应该从各个方面再多加考虑,以弥补过去的不足。”

对于宝钢工程建设中的忧虑,陈云也毫不隐瞒:“在近一个半月中间,我对宝钢如何建设的问题,有过三次反复的考虑。第一次是在看了谷牧同志五月十一日批的那个文件之后,认为应该基本立足于国内,买技术,买专利。关键设备还是要进口。这时,我请一波同志在北京召开座谈会,听听过去搞过钢铁的一些同志的意见。第二次是五月三十一日到上海以后,有个想法:全部进口吧。上海市负责宝钢工程的同志有这样的意见,我也有。我加了一条,买设备的同时,也买制造技术,买专利。第三次是六月六日离开上海时,我最后考虑的意见,还是按照三委、三部和银行报告的意见办。这三次反复,对我来说是很有益处的。”

也正因这样的反复,陈云才形成了下面的“八点意见”:

“(一)干到底。这是先念同志的话,我赞成这个意见。建设规模按照五月十一日三委、三部和银行报告的那个方案办。先这样定下来,举棋不定不好。

(二)应该列的项目不要漏列。店铺开门,不怕买卖大。事先预料到比事后追加要好。当然也不可能完全预料到,但大的方面是可以预料到的。还有,外部的协作条件,如煤、电、运输、码头、河道治沙以及一机部的协作配套等各方面的问题,都要考虑到。

(三)买设备,同时也要买技术,买专利。据说,买技术、买专利只要二亿美元,不晓得对不对。

(四)要提前练兵。宝钢这样的厂子,技术先进,各方面要求都很高,一定要抓好提前练兵。例如,焦炭的灰分含量不能超过百分之八点五,铁矿粉的含硫量不能超过百分之零点六,否则就会影响钢的质量。这个问题,要及早研究解决。掌握了这个技术,还可以在国内其他钢厂,如马钢、武钢、鞍钢等推广应用。

(五)宝钢的负责人是谁?报告中说建委抓总,我同意。负责人第一是谷牧同志,第二是韩光同志,还有冶金部叶志强同志,上海陈锦华同志。上海有的同志提出,由上海负责抓总,我看上海抓总有困难之处,因为牵涉到许多部和省。

(六)对宝钢要有严格的要求,甚至要有点苛求。只能搞好,不能搞坏。这是为了取得经验。宝钢是实现四个现代化中的第一个大项目,应该做出榜样。

(七)冶金部有带动其他有关部门的责任。冶金部是重工业当中的一个重要的部。特别是壮大一机部的机械制造能力,是冶金部应尽的责任。对外讲我们都是中国人,对内讲都是共产党人,冶金部应该有这样的全局观点。各有关部门,像煤炭、电力、铁路运输、水路运输、一机、四机等部门,都必须同心协力,把宝钢的事情办好。

(八)冶金部要组织全体干部对宝钢问题展开一次讨论,采纳有益的意见。对不同的意见,也要认真听取,目的是为了把工作做得更好。我主张全国主要的冶金专家都要参加讨论;而且不只一次,都要参与、过问、接触、关心这件事,没有什么保密的。我在上海找上钢一、三、五厂和冶金局同志座谈,他们表示对宝钢的建设不了解。这种状况应该改变。为什么要请专家来讨论?因为宝钢的技术是七十年代、八十年代的水平,但是我们要依靠五十年代、六十年代的专家、熟练的技术工人来建设。建成以后,要依靠他们来工作,必须提高他们的技术水平。外国专家是要走的,长期聘请的只是极少数。请外国专家来考察,提意见,这一点要做。但是,究竟如何建设,建成以后怎样管理,还得依靠我们自己的专家和技术工人。”

这八条意见是陈云对宝钢问题进行深入的调查研究后所提出的决策和措施,也是这次调研工作的结论。讲话结束时,陈云拍板说:会议“讨论定案以后,要拟一个财委的报告给中央政治局,请求专案批准。但从现在开始,对外的合同可以签了,工作可以做了,不要等待。总之,大家要同心协力,把宝钢建设好。”

这次财经会议连续开了四次,到6月29日才结束。会议一致同意陈云的意见。会后,根据陈云和李先念的意见,形成了中财委关于宝钢建设问题向中央的报告,9月经陈云、李先念批准,上报中央,中央常委圈阅同意,宝钢建设在总体上即按照报告精神贯彻执行。

上个世纪九十年代,陈云回忆起宝钢建设决策的过程,特别提到这次财经委员会会议。他说:“宝钢是一个特大项目,事关全局。但由于仓促上马,存在一些问题,意见也不一致。是继续上马,还是下马?当时国务院财经委员会经过反复考虑,决定干到底。”

财经委员会会议结束后,陈云也病倒了。他后来回忆说:“上半年到上海搞宝钢,后来开五届人大二次会议,只忙了26天,最后得了肺炎。像我这样的人,身体原来很弱,今年75岁了,经不起几次肺炎。”

“精益求精、不断创新”,为宝钢建设提出新方向

此后,陈云一直关注着宝钢的建设。1984年12月12日,宝钢同西德西马克公司经过一年四轮的谈判,终于在北京正式签订二0五0钢板热连轧机成套设备的供货合同。这是我国与西欧技术合作的一项重大突破。张劲夫将反映这一情况的简报送给陈云“审阅指示”。26日,陈云在简报上批示:“同意。”

宝钢一期工程于1985年9月建成投产,一年后各项指标就达到和超过了设计水平。工程质量全优,获国家金牌。一期工程建成后产生巨大效益,为二期工程提供了资金,整个宝钢的工程技术达到了70年代末、80年代初的国际水平。二期工程的连铸、热轧、冻轧系统主体设备技术已达到80年代中、后期的国际水平。宝钢的一些关键性技术经济指标如劳动生产率、产品质量、能耗、环保等等,在国内都居于前列,在世界上也是比较先进的水平。另外,宝钢引进的技术、现代化管理方法,经消化、创新,已在全国冶金系统逐步推广。宝钢建设对机电、交通、煤炭等行业的现代化建设起到一定的促进作用。

这样良好的势头,牵动了陈云对宝钢的热情。1986年5月18日,陈云以八旬高龄视察宝钢。他不仅详细了解了宝钢一期工程的试生产情况和二期工程建设情况,视察了炼钢厂、原料码头、焦化厂、炼铁厂和初轧厂,并亲自看了出焦和出钢,他对我国以较快速度建成一个现代化的大型钢铁企业,由衷地表示高兴。他欣然为宝钢挥毫题词:“埋头实干,从严要求,精益求精,不断创新。”同时,还为宝钢引水工程水库题名“宝山湖”。视察中,陈云提醒宝钢领导:随着工业的进一步发展,尤其是乡镇企业的发展,要注意保护环境,一定不要使黄浦江水系受到污染。

“精益求精、不断创新”,这是陈云对宝钢发展提出的新要求。他要求宝钢必须实现设备、技术引进与我国自主创新相统一。宝钢引进的技术属于20世纪70年代末、80年代初的先进水平。从1985年投产后,某些引进的先进技术已不那么先进,有的引进技术和装备在投产后甚至还暴露出一些缺陷,大量备品备件和消耗资材有待研究开发。陈云要求的“不断创新”,为宝钢未来的发展指明了新方向。

官方微信扫一扫

官方微信扫一扫