1955年粮票全国启用:没票寸步难行

摘要:1955年8月25日,国务院全体会议第17次会议通过《市镇粮食定量供应凭证印制暂行办法》。从此,各种粮食票证便开始进入中国社会,一个特殊的“票证时代”正式开始。

上世纪九十年代,上海发行的票证和购粮证,其中最小单位的粮票才半两(25克)。

1993年5月10日,北京开放粮油价格第一天,朝阳区西石门粮店的店员登记注销最后一批粮票。

【前言】

1955年8月25日,国务院全体会议第17次会议通过《市镇粮食定量供应凭证印制暂行办法》。从此,各种粮食票证便开始进入中国社会,一个特殊的“票证时代”正式开始。

那是一个回忆起来苦涩的年代,商品皆需“凭票购买”,贫瘠的商品对应着繁多的票证。以粮票为代表的票证,成为捆在商品身上的枷锁,没票寸步难行,成为那个时代留下的最鲜明烙印。

1993年,我国取消粮票制度,这是从计划经济转变到市场经济过程中的里程碑事件。经济体制的一次成功转身,终将各类票证送进历史的橱窗。

【导读】

从事了42年粮食工作的袁恩昭,在上海市粮油票鉴赏录中翻了很久,找出一张拇指大小的粮票。

“两钱半”,袁恩昭说,这是上海最小面值的粮票,在全国也很罕见。它只是为方便市民买一根油条时使用。

在这个鉴赏录中,收集了大到2000公斤,小到半两、两钱半的小面额粮票。还有糖票、布票、肉票、家禽票等数十个品种。

2008年1月10日,这位66岁的退休干部说,“那个年代没有票,一个人寸步难行”。1955年开始发行的粮票,在计划经济年代是起到过作用的,能保证物质匮乏时期,人们“虽吃不饱,但饿不死”。

但是,市场经济改革使得粮票退出了流通。

继广东在1992年4月全面放开粮价之后,1993年1月1日,浙江也取消粮票,紧接着,三四个月后,上海、江苏、安徽、福建、江西、北京也宣布粮食购销价格全面放开,取消粮票。到1993年底,全国95%以上的市县都完成了放开粮价的改革。

供应紧张,上海粮票最小面额“两钱半”

曾担任上海市粮食局供应处处长的袁恩昭认为,粮油票在那个年代功不可没。

“在上世纪六七十年代,每年的粮食工作会议都由周总理亲自主持。”袁恩昭说,那时,要自力更生吃饭,必须勒紧裤腰带。粮食供应无法满足所有人,只能统购统销,定点定额供给。

粮票在上海的诞生始于1955年。此后,上海发行了粮票、饲料票、油票、副食品票、日用品票等200多种票证。其中,粮票票面面额从两钱半到1.4万斤等共计46个票面,为全国之首。

袁恩昭当时负责粮票的发放工作,上海由于人口最多,粮票发行量也最多。另外粮票比较小,用的是防伪的特殊纸张。

上海最小面额“两钱半”的粮票当时在全国出名。出差到上海的人无不为上海人的精打细算折服。

袁恩昭记得,上海人原来吃早点,有“四大金刚”一说。烧饼、油条、稀饭、豆浆。往往一个成年男子的早点是两个烧饼加一根油条。为了使那一根油条不找零,就发明了“两钱半”的粮票。

除了粮票外,当时的粮食局还负责发放糖票、蛋糕票、家禽票、肉票、鱼票等。在上世纪六七十年代,上海多数市民每人每月限购2两油,改革开放后,逐渐涨到每月半斤到一市斤。

“最早发行的粮油票,现在很难找到。”袁恩昭说,在那个年代,人们每个月定量的粮食不够吃,不到月末就能把粮油票回笼到粮店里。

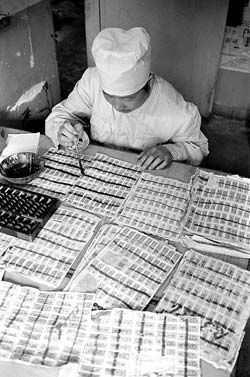

粮食部门收回粮油票后,工人将收上来的粮票一张张贴到报纸上,然后用毛笔一行行划掉,再拿到印厂销毁。

在1993年以前,上海粮食局有1300人负责给全市居民发放每月的粮票。每到每月的20号以后,下个月的粮票由他们送到社区里。当月的粮票若用不完则过期作废。

袁恩昭说,上海人比较精明,常会有节余的粮票。在他们的不断要求下,粮店才答应帮忙代为储存粮票。

除了上海粮票外,还有一种全国通用的粮票,人们称之为“满天飞”。拿着全国粮票,可以在全国各地出差,并且不会过期作废。

粮食定额计划供给,市民害怕外地来亲戚

据袁恩昭介绍,当时每户人家都有一个购粮本,上面写着家里有多少人,定量多少。然后按计划发放粮票。然后居民再拿着粮票购买粮食。

“购粮时粮本和粮票一起使用”,袁恩昭说,粮店的人对照粮本上的定量卖给居民粮食,如果超过定量,就是有粮票也不能卖。

袁恩昭回忆,那时,上海人很害怕有外地亲戚来。一般的职工定额是29斤大米,自己有时都不够吃,假如再多一个人,不到月末就会断炊。

据上海市退休职工林纾说,当时他的每月定量是35斤大米,比一般的职工多,但是到26号,家里常常就没大米吃了,要靠一些粗粮掺着吃。

林纾说,那时有外地亲戚到上海,他太太会交代自备粮食,或带着全国粮票。“没有觉得不好意思,那时大家对粮食情况很了解。”袁恩昭说,当时按照不同的工种,粮食的供应也不一样,大学生以及特殊工种要高一些。

袁恩昭认为,当时的定点定量供应其实是让人们“吃不饱,但饿不死”,那个时期,国家要保证所有人都能维持基本生命。这项工作在当时很不容易。

提起使用粮票的年代,袁恩昭这位长期给上海市民供应粮食的老处长觉得心酸,“你知道吗?上海市民吃了数十年的陈粮。”据介绍,在1993年粮食放开之前,上海市粮食局供应市场的标准有四个字“推陈储新”。

每年把新米储存起来,将快要放置3年的陈粮推到市场上供应。袁恩昭解释说,这样做是为了减少国家的损失,多储备些口粮,“因为粮食存储三年就不能再食用了。”那时,上海居民吃粮都是由定点的粮店供应,供应什么米就只能吃什么米。袁恩昭说,上海人喜欢吃粳米,这种大米蒸出来软,而在计划经济时期,无法保证粳米的供应,每人每月只能供应3斤,其他则是长条状的线米。

有一次,一位新任的上海市副市长专门到粮食局商量,能否多供应些粳米。但是协调多次,也无法满足。

“不是我们不供应,而是根本就没有办法弄到。”袁恩昭说,他们考虑着将粳米储备着,能保证春节的时候给每人提供6斤粳米过年。

林纾说,那时粮食提前吃完,可以等到26号去粮店提前买,这叫寅吃卯粮,以后逐月地提前买,慢慢节余出来亏空。

袁恩昭记得,对于提前购粮的居民,粮店的职工就会上门调查。“粮店的人指着鼻子问,你为何多买粮食,有没有把粮食倒卖给别人?”在当时,倒卖粮食是违法的。袁恩昭回忆,在上世纪八十年代,有一国家部门的负责人见自己单位的粮票有节余,就把多余的粮票拿到市场上想换点猪肉改善职工的伙食。结果被抓,受了处分。

[page]定点粮店控制居民流动,粮票管理严过户籍

在使用粮票的年代,商品粮是个火热的词。农村人进城,如果转了粮食关系。吃上了商品粮,则意味着“鲤鱼跃龙门”,一辈子吃喝不愁了。

袁恩昭说,商品粮定点供应,其实也有很多苦涩。当时很多上海的老人反映,希望粮店能帮忙送一下粮食。因为每月近30斤粮食要到指定的粮店领取,不是指定的粮店,就算开在家门口,也不能在那里买粮。

很多定点粮店都不会离居民家很近。为了购粮,一些居民往往要坐公交车,背着粮食回家。后来,粮食局规定,只要是五保孤寡老人,他们可以送粮到家。

袁恩昭介绍,一个粮店限制了所有在它那里买粮的居民。谁家有几口人,吃多少大米,定点粮店一清二楚。离开了这个粮店,居民到外面则无法吃饭。

“粮店比派出所的户籍管理还厉害。”袁恩昭说,现在的人们体会不到,定点粮店可以控制居民流动,“它可以把人管到一粒米也没有。”计划经济年代,上海市控制人口办公室主要由粮食局和公安局组成,袁恩昭说,上海市每年进人都有计划,如果没有向粮食局事先通知,就是户口转到上海,也是没有商品粮证的。

袁恩昭举了一个例子,当时上海市铁路局招进来100名外地火车司机,因为没有上海户口,吃饭成了问题,铁路局的领导先找到粮食局,造好了粮食计划,才去公安部门申请了户籍。

这位曾经的粮食供应处处长说,那时,他可以出入上海任何一个部门。不管是保密单位还是重要机关,他都可以去过问对方的粮油情况。

家庭主妇用粮票换鸡蛋,粮食局工商局追查

改革开放后,为了保证粮食供应,国家一直在平衡农民与城市居民之间的粮食差价。

袁恩昭举例说,1991年前后,为提高农民种植粮食的积极性,当时国家的稻谷收购价是1元钱,而市场上大米的价格仅是0.6元。中间的差价由国家承担。

在此前后,上海前前后后分26次逐步放开粮食市场。

“粮食放开后,上海市民竖起大拇指,说生活水平提高了,购粮方便贵点也无所谓”,袁恩昭说,但是也有人担心,假如以后出现供应紧张的时候怎么办。

他记得,有几次出现粮食供应紧张的谣言。粮食局的运粮卡车三天三夜没有休息,从外地紧急调粮进沪,平息了市场的恐慌。

“粮食涉及到千家万户,放开粮价只能小步走,可不敢走大步。”袁恩昭说,经过他们数十次谨小慎微的调整,在1993年4月1日正式取消了粮票。

其实,在上海市民的心目中,粮票退出舞台要比这个时间早。林纾认为,在上世纪八十年代后期,就不大使用粮票了。

袁恩昭记得,当时一些家庭主妇用粮票跟郊区的农民换鸡蛋。粮食局同工商局一起去查,抓了十几名用鸡蛋换粮票的农村妇女。但是最后无法定罪,还是把人放了。

粮价放开,便利店电话送米到家

粮价放开后,上海市粮食局成立了良友集团,主要负责粮食市场及供应。由袁恩昭牵头,上海市成立了近500家良友便利店。

“现在居民购粮,一个电话就能把大米送到家里。”袁恩昭说,还有些粮店会上门登记各家吃粮食的情况,到快吃完的时候,会主动上门把粮食送到家。

在上世纪九十年代,上海市一位领导给《解放日报》记者出了个题目,为何以前每人每月能吃29斤大米,现在生活水平好了,反而大米吃的少了,有些人每月吃十斤都不到?记者们找到袁恩昭,他给记者算了一笔账,当时每天上海市要消耗“一艘万吨轮”的粮食。但这不仅仅是主粮,还包括饲养家禽、生猪,养鱼的粮食。“现在人们吃肉,吃油多了,这些都是粮食的转化物。所以不是粮食吃少了,而是大大增加了。”而且,粮食放开后,上海市粮食局供应的粮食的标准,由原来的“推陈储新”变成“推新处陈”。

由于市场供应充足,粮食局不再担心市民们的口粮问题,每年都向市场供应新米。粮库中储存的大米超过三年,则正常地转为饲料或工业用粮。

袁恩昭说,经过了粮食市场化改革,实行了40年的城镇居民粮食供应制度(即统销制度)被取消,粮油票从此进入博物馆。

[page]转变的萌芽

1985年,国家关于粮食统购统销的政策有了松动,标志性事件是当年元旦,中共中央、国务院发布《关于进一步活跃农村经济的十项政策》,规定“粮食、棉花取消统购,改为合同定购。”

有学者称,这是真正意义上的中国第一次粮食流通体制改革。

此时,北京城市居民的生活水平有了显著提高。因为计划生育的实行以及副食品的增多,居民在餐饮上不再是单纯地吃粮度日,每月粮票或多或少有了结余。即便家中突发状况,粮食不够吃,也可购买议价粮来补缺。

随着居民手头存积的粮票越来越多,粮票渐渐有了新的作用。人们把它当作一种流通货币,开始用粮票交易商品。

在种类繁多的粮票中,1955年由粮食部发行的全国通用粮票,是公认的“硬通货”。

朱光荣说,按照当时的规定,北京的粮票只能在北京使用,如果出差到外地,就必须用到全国粮票,“不然你到地方就买不到粮食,有可能挨饿”。

他说,当时对通用粮票的审批极为严格,如果出差到外地,只能按出差天数发放相应的通用粮票,开具时还需要所在单位的出差证明。

因为这种严格的发放制度,通用粮票在地下市场内受到追捧。在当时的北京,一斤全国通用粮票价值0.2元。

粮票最先用于换购副食等食物,但很快它有了新的用途。

1986年开始,一些南方的生意人开始在北京的小巷和胡同内销售铝盆和钢锅等物品。几十斤全国通用粮票就可以换来一个铝盆。随着市场的发展,这种地下交易越来越公开化,在一些大型自由市场内,用粮票换物已成公开的秘密。

除了商贩们青睐粮票,一些农民也选择用粮票交易。80年代末期,农民按照参加集体劳动的“工分”,可以分得“口粮”。当口粮不够吃时,农民选择了进城,用大米换取粗粮;或者用自家的鸡蛋和蔬菜,与城里人换粮票,以解决口粮不足的问题。一度“三斤粮票换一斤鸡蛋”成为自由市场内的潜规则。

对此,国家粮食部、工商行政管理总局曾下发通知严厉打击。朱光荣说,在当时粮食局有专门的检查车辆,查抄倒卖粮票或者以粮票购物的行为。

然而,国家的禁令与手段并未起到应有的效果。随着农民的收成不断提高,更多的农民把目光望向城市。他们希望用手中的粮食换来更好的生活。

1987年,西安话剧院根据社会普遍现象创作的小品《换大米》,参加了中央电视台春节联欢晚会,受到普遍欢迎。一夜之间,小品演员郭达走红全国。越来越多红高粱腔调的“换大米”吆喝声,响彻城市上空。

随着市场经济的进行,粮票作为计划经济的标志性产物变得愈发另类,政府部门开始研究是否应该取消粮票。而在远离北京千里之外的深圳,一场变革其实早已发生。

[page]

1993年5月10日是北京取消粮油票第一天,北京市朝阳区西石门粮店和往日一样平静。资料图片/新华社

1993年,粮票被取消了。

计划经济时代渐行渐远,并不等于向市场经济的过渡一帆风顺。1992年市场经济目标甫一确立,人们就发现大量的非市场力量以更加强大的手段进入了经济生活。

粮票取消了,但农民遭到新的“白条”的束缚;市场正名了,但经济遭到新的权力的操纵。经济学家魏杰当年有一个著名论断:1993年出现“通货膨胀”,实质上是“通货腐败”。大量“官倒”炒房地产、炒股票、炒期货,是比“物资倒爷”破坏性更大的“货币倒爷”。

“站在农民的角度想问题”是1993年的一个历史隐喻。作为全面迈进市场经济的第一年,各种组织似乎都还更习惯于用旧的控制农民的方式去控制新的社会。“马家军旋风”因此一度辉煌至极;贾平凹的小说《废都》也因此一度被查禁,他被指责为“仍以农民的观点看待大城市里发生的一切”。

当然,新时代前进的步伐更不可阻挡。1993年,大邱庄“庄主”禹作敏因“家长制”色彩过浓倒台了;国家行政人员也开始脱离乡土气息,换上公务员衣装;走得更远的人则在迈向国际社会,尽管北京人在纽约的生活很没落,尽管中国人在蒙特卡洛的申奥很失败……

1993年,新旧时代交替的痕迹特别明显。

当年2月,全国两会召开,代表委员们就餐第一次不再需要缴纳粮票。5月10日,北京市政府正式宣布,从这一天起,取消粮票。

告别粮票,从1992年4月1日就开始了,当时国家同时提高粮食的定购价格和销售价格,基本上实现了购销同价,在此基础上,各地陆续开始放开粮价、取消粮票。1955年出现的粮票,终于完成了其历史使命,悄然退出了历史舞台。

不过,1993年市场经济目标刚刚确立,以至于经济形势在接续1992年的兴奋时出现了通货膨胀。到1993年岁末,市场粮价直线上升,由南至北,迅速升温,优质米的价格普遍上涨1.1-2.0元/公斤,普通大米价格也上涨0.8-1.0元/公斤,其他粮食的价格也相应上涨。

这种特殊的民生背景,恰逢1993年对毛泽东诞生100周年的特殊纪念。历史记忆与怀旧情绪一起发酵,酝酿、膨胀成了一种在前进中甩不开的复杂社会心理。

粮票取消了,“白条”出现了

1993年农业大丰收,粮食总产9128亿斤,创历史最高纪录,为什么粮价还会上涨呢?

“粮食生产成本提高,已成为不可逆转的趋势。”当时国内贸易部经济研究中心孟黎加刊文分析说,一个重要的背景是,1992年粮食收购期间大量的“白条”,让粮农辛苦了一年后收入无法兑现,导致粮农种粮售粮的积极性下降。

比定价低让农民感受更深的是“打白条”。1993年全国两会期间,不再“吃粮票”的代表委员中,就有不少人提出“农业危机”的说法,说农民有许多苦衷。因为1992年下半年来的6个月中,大量资金拮据的地方政府给农民“打白条”,许多农村地区出现了不满情绪。全国两会后,中央办公厅、国务院于3月19日发出《关于切实减轻农民负担的紧急通知》。

国务院明文规定,农民负担的费用每年必须控制在上年人均纯收入的5%以内。但《人民日报》却发现:益阳地区的农民1992年人均纯收入为646元,调查结果表明,农民负担人均为62.96元,占收入的9.75%,超过农民当年纯收入增长幅度的5.4个百分点。

“这是怎样一个不等式!”《人民日报》呼吁“站在农民的角度想问题”,并分析说“打白条”现象的重要原因是“集资摊派繁多”。例如,宁乡县东湖塘乡1992年建中心小学共投资90多万元,其中60多万元贷款和利息全部摊派到农民头上,人均50元,占上年人均纯收入的6%。

当时,“人民的事业人民办”成为非常流行的一句话。政府部门和干部常常拿它做理由向农民收钱、派工;农民则抱怨说:“办不尽用之于民的事,收不完取之于民的钱。”

站在农民的立场看问题,让粮票退出历史的方式并不光彩,因为取代粮票的一度是对农民更加苛刻的“白条”。这是中国从计划经济向市场经济过渡的惨痛教训。

“白条”欠了钱,钱又贬了值

给农民“打白条”,是因为政策性的收粮资金不够,那么,钱都到哪里去了呢?

1992年确立市场经济目标后,全国上上下下忽如一夜春风来,冒出了无数个“新摊子”、“新项目”。银行里的钱滚滚而出,就像流水从决了口的大坝一泻千里。

1993年全社会固定资产投资突破7000亿元大关,比上年增长31%左右。这其中,大量政策性农副产品收购资金被转移或拆借。据26个省市统计,从1992年初到1993年春,农村向县以上城市工业部门流出资金额高达524亿元。但是,到了农副产品收购旺季,资金却不能及时回笼,这是“打白条”现象的一个重要背景。

在“打白条”现象的背后,又是整个宏观经济的通胀格局。

北京市5月10日宣布取消粮票后5天,国家即上调银行利率1.19个百分点,显示中央对通货膨胀的危险的强烈警惕。手拎“菜篮子”的城市居民发现,高档进口家电一夜间上涨了千余元,国产洗衣机和其他家电价格也以20%、30%的涨幅往上蹿。全国35个大中城市的生活费用价格指数一季度上涨了15.7%。在“打白条”欠农民钱的同时,老百姓又感觉到手里的钱贬了值。

进入6月,领导人对经济形势的估计是越来越严重。江泽民总书记6月2日在讲话中的用词是“萌芽状态”,15日改称“矛盾和问题”,19日则进一步强调“突出矛盾和问题”。朱镕基副总理自任中国人民银行行长,原来的行长李贵鲜离职。银行开始把发放出去的贷款收回来。到7月底,就把拆借资金收回来332亿元,还增加了405亿元的储蓄。银行以此为储备,又可以发行几百亿元去收购夏粮了。国库券又有人买了,财政部不再找银行借钱发工资了,股市也止跌启稳了。报纸上兴高采烈地欢呼“宏观调控初见成效”。

[page]

1992年,添了孙子后,母亲、我们两口子和儿孙一起照了张相。

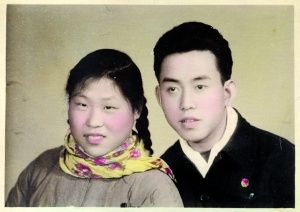

1963年4月,我们照的结婚照。颜色都是涂上去的。陈文亮口述

●人物:陈文亮、范清华

●家庭成员:一家7口,包括陈文亮范清华夫妇、儿媳(儿子已去世)、女儿女婿、孙子和外孙女。

●家庭档案:北京人,现居石景山区古城街道天翔社区。

今天,人们想吃什么粮就能买什么,但在1960年至1993年期间,则远没这般轻松。

那时,买面买粮要粮票,买油要油票,甚至买点心,也要点心票。

但在苦涩的日子里,陈文亮范清华却因粮票走到一起。粮票时代,让他们生活困难重重,经常要靠到菜地里捡菜叶维系生活;经过粮票时代,也让他们更加珍惜如今的幸福生活。

困难时期

初二工作减轻家庭困难

陈文亮家兄妹8个,五男三女,母亲没工作,很长一段时间里,全家人的生活都靠父亲一人在首钢(当时叫石景山钢铁厂)每月50多元钱的薪水支撑。那时的陈家不求吃饱,只求有饭吃。

为缓解生活困难,陈文亮记得,大姐十六七岁出嫁,大哥9岁时就到日本的工厂当勤杂工去了,二哥1958年当兵,而他在北京九中上初二那年,也就是1960年,就到石景山粮食局工作,每月拿回39元的工资。

虽然这年陈家变成7口人,但由于赶上自然灾害,一家人仍是吃不饱。

陈文亮说,从1955年起,国家开始使用粮票,而1960年遭遇天灾人祸,导致当年粮食供应紧张。为此,国家开始降低城乡的口粮标准和食油定量,居民购粮油要定量供应。接着肉和布等许多物资都要计划供应,又出现肉票、布票和点心票等约100余种票证。

“只要能说出名字的商品,都要票。粮票比钱金贵,有钱,不一定能买得到东西。”陈文亮描述着当年粮票在生活中的地位。

当年陈家住在石景山西小府的三间土房里,每间房都砌着炕,平时也不分男女,每天上床时,大家挤在一起。平时穿的是补丁摞补丁的衣服,老大穿过老二穿。而村里60多户人家,许多都是缺衣少吃,个个饿得面黄肌瘦,“脸上像吹了油”,后来很多人还出现浮肿。穿露棉花的棉袄很常见。

陈家的家务活全由陈妈妈打理。粮票是这个大家庭每月面临的最棘手的难题。虽然总是提前计划,精打细算,但往往还没到发粮票日,粮票就没了,家中断粮。每月25日发粮票,陈妈妈24日晚上就赶去排队。

陈妈妈总是千方百计想办法让家人渡过难关。为找吃的,在妈妈提示下,陈文亮曾骑着借来的28式自行车,到距家7.5公里外的海淀区四季青乡的菜地捡白菜叶和萝卜秧。那是一段崎岖不平的田间小道,驮着一麻袋五六十斤的菜叶,陈文亮骑着车摇摇晃晃。

每天吃的多是窝头和稀菜汤。大人一个窝头一碗稀汤,小孩半个窝头和一碗稀汤。“根本吃不饱,能吃上饭就不错了!”

陈家就这样熬过一个个缺粮的日子。

转折时期

租轿车接新娘引来围观

在粮食局工作的陈文亮,从没为家庭用粮票带来便利。“那时的人单纯,没有走后门的,也没有后门让走。”

陈文亮的工作是负责审核市民所需粮票的资料,包括家庭人口的增减,男女和孩子年龄变化,每天需要审核500多人的资料,为此,他常常午夜才能回家。

他从没想到,自己的婚姻大事竟是粮票牵线。

1961年,陈文亮被派到海淀区西黄村当粮食干事,为村民办理粮票事务,村里还专门为他在大队里安排了办公室。

同用这间办公室的,还有梳着两条大辫子的姑娘范清华,当年,17岁的范清华负责卖电影票,一来二去,两人互生好感,再经村民撮合,订下婚事。

陈文亮记得,虽然家庭困难,一生要强的母亲,仍向人借了200多元,为他操办了隆重的婚礼。而那时,馒头才3分一个。

1963年,范清华坐着华沙牌轿车嫁到陈家。

至今,那场婚礼还是夫妇二人美好的回忆,尤其是陈文亮家花16元租的那辆蓝色婚车。婚车系着红绸布花结,范清华穿着红毛衣,围着白底绣花围巾,轿车后跟着骑自行车的伴娘和伴郎。当婚车行进在两家间七八里长的路上,许多人跑来观看。当年的婚车多是自行车和马车,能有他们那样排场的很少。

婚后,他们仍住在那三间平房中。

但不久,陈父去世,养活一家7口人的担子落在陈文亮身上,陈家的生活再次紧张起来。

范清华也开始骑车到四季青的菜地,挖沟捡菜叶。第一次,装上一麻袋菜叶,她正要推车走,突然自行车的前轮翘上天,“那天可把我吓得够呛。”花了大半天时间捡的菜叶,撒了一地,她掉泪重新捡起来,“不捡,家里人就没有吃的呀!”

眨眼间,日子到了1971年,陈文亮夫妇终于有了个自己的家。范清华说,那年,老伴单位分给他们一间9平米的房子,每月只要1元多的房租。后来,她通过努力,还在石景山开发公司做了一名财务出纳员。1964年和1979年,他们的儿子和女儿相继出生,儿子起名陈杰,女儿叫陈晶,寓意“爱的纯洁,爱的结晶。”

变革时期

粮票停用成时代记忆

随着1978年改革开放,市场的物资供应开始灵活丰富起来。

点心票取消,油票取消,布票也取消了。

1992年底,范清华逐渐发现,许多邻居都拿着粮票去换锅碗瓢盆,接着她打听到,粮票要取消。

粮票,曾是很多人的“命根”,范清华怎么也不会相信粮票真的停用,她把剩余的140斤粮票藏起来。藏了5年多后,粮票成为家中孩子们的玩意儿。她开始后悔当年没拿粮票换些物品。甚至,她怪罪在粮食局工作的老伴没给她透露一点粮票停用的消息。

在粮食局工作42年的陈文亮感慨,正式取消粮票是在1993年,那年5月,粮食局所辖的许多粮票发放点,好多箱子的粮票没发出去,成为废纸。但如今,“粮票又成为收藏者的香饽饽!”他说,他的多位朋友都在搜集各类粮票,他也在试图搜集不同时期的粮票,不为卖钱,只为永远记住那个时代。

陈文亮夫妇表示,经过粮票时代,他们品尝到生活的不易,更加珍惜粮食。在家中,哪怕掉一粒米,他们也会捡起来。每当看到孩子扔掉剩饭,他们的心就会隐隐作痛。

退休后,陈文亮夫妇爱好自助游,但每次坚持住10元的旅馆。

官方微信扫一扫

官方微信扫一扫