放开粮价,粮票风行40年后被取消

摘要:2008年1月10日,这位66岁的退休干部说,“那个年代没有票,一个人寸步难行”。1955年开始发行的粮票,在计划经济年代是起到过作用的,能保证物质匮乏时期,人们“虽吃不饱,但饿不死”。

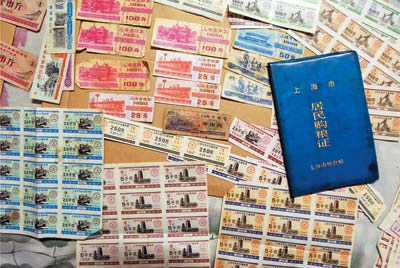

上世纪九十年代,上海发行的票证和购粮证,其中最小单位的粮票才半两(25克)。

从事了42年粮食工作的袁恩昭,在上海市粮油票鉴赏录中翻了很久,找出一张拇指大小的粮票。

“两钱半”,袁恩昭说,这是上海最小面值的粮票,在全国也很罕见。它只是为方便市民买一根油条时使用。

在这个鉴赏录中,收集了大到2000公斤,小到半两、两钱半的小面额粮票。还有糖票、布票、肉票、家禽票等数十个品种。

2008年1月10日,这位66岁的退休干部说,“那个年代没有票,一个人寸步难行”。1955年开始发行的粮票,在计划经济年代是起到过作用的,能保证物质匮乏时期,人们“虽吃不饱,但饿不死”。

但是,市场经济改革使得粮票退出了流通。

继广东在1992年4月全面放开粮价之后,1993年1月1日,浙江也取消粮票,紧接着,三四个月后,上海、江苏、安徽、福建、江西、北京也宣布粮食购销价格全面放开,取消粮票。到1993年底,全国95%以上的市县都完成了放开粮价的改革。

供应紧张,上海粮票最小面额“两钱半”

曾担任上海市粮食局供应处处长的袁恩昭认为,粮油票在那个年代功不可没。

“在上世纪六七十年代,每年的粮食工作会议都由周总理亲自主持。”袁恩昭说,那时,要自力更生吃饭,必须勒紧裤腰带。粮食供应无法满足所有人,只能统购统销,定点定额供给。

粮票在上海的诞生始于1955年。此后,上海发行了粮票、饲料票、油票、副食品票、日用品票等200多种票证。其中,粮票票面面额从两钱半到1.4万斤等共计46个票面,为全国之首。

袁恩昭当时负责粮票的发放工作,上海由于人口最多,粮票发行量也最多。另外粮票比较小,用的是防伪的特殊纸张。

上海最小面额“两钱半”的粮票当时在全国出名。出差到上海的人无不为上海人的精打细算折服。

袁恩昭记得,上海人原来吃早点,有“四大金刚”一说。烧饼、油条、稀饭、豆浆。往往一个成年男子的早点是两个烧饼加一根油条。为了使那一根油条不找零,就发明了“两钱半”的粮票。

除了粮票外,当时的粮食局还负责发放糖票、蛋糕票、家禽票、肉票、鱼票等。在上世纪六七十年代,上海多数市民每人每月限购2两油,改革开放后,逐渐涨到每月半斤到一市斤。

“最早发行的粮油票,现在很难找到。”袁恩昭说,在那个年代,人们每个月定量的粮食不够吃,不到月末就能把粮油票回笼到粮店里。

粮食部门收回粮油票后,工人将收上来的粮票一张张贴到报纸上,然后用毛笔一行行划掉,再拿到印厂销毁。

在1993年以前,上海粮食局有1300人负责给全市居民发放每月的粮票。每到每月的20号以后,下个月的粮票由他们送到社区里。当月的粮票若用不完则过期作废。

袁恩昭说,上海人比较精明,常会有节余的粮票。在他们的不断要求下,粮店才答应帮忙代为储存粮票。

除了上海粮票外,还有一种全国通用的粮票,人们称之为“满天飞”。拿着全国粮票,可以在全国各地出差,并且不会过期作废。

粮食定额计划供给,市民害怕外地来亲戚

据袁恩昭介绍,当时每户人家都有一个购粮本,上面写着家里有多少人,定量多少。然后按计划发放粮票。然后居民再拿着粮票购买粮食。

“购粮时粮本和粮票一起使用”,袁恩昭说,粮店的人对照粮本上的定量卖给居民粮食,如果超过定量,就是有粮票也不能卖。

袁恩昭回忆,那时,上海人很害怕有外地亲戚来。一般的职工定额是29斤大米,自己有时都不够吃,假如再多一个人,不到月末就会断炊。

据上海市退休职工林纾说,当时他的每月定量是35斤大米,比一般的职工多,但是到26号,家里常常就没大米吃了,要靠一些粗粮掺着吃。

林纾说,那时有外地亲戚到上海,他太太会交代自备粮食,或带着全国粮票。“没有觉得不好意思,那时大家对粮食情况很了解。”袁恩昭说,当时按照不同的工种,粮食的供应也不一样,大学生以及特殊工种要高一些。

袁恩昭认为,当时的定点定量供应其实是让人们“吃不饱,但饿不死”,那个时期,国家要保证所有人都能维持基本生命。这项工作在当时很不容易。

提起使用粮票的年代,袁恩昭这位长期给上海市民供应粮食的老处长觉得心酸,“你知道吗?上海市民吃了数十年的陈粮。”据介绍,在1993年粮食放开之前,上海市粮食局供应市场的标准有四个字“推陈储新”。

每 年把新米储存起来,将快要放置3年的陈粮推到市场上供应。袁恩昭解释说,这样做是为了减少国家的损失,多储备些口粮,“因为粮食存储三年就不能再食用了。”那时,上海居民吃粮都是由定点的粮店供应,供应什么米就只能吃什么米。袁恩昭说,上海人喜欢吃粳米,这种大米蒸出来软,而在计划经济时期,无法保证 粳米的供应,每人每月只能供应3斤,其他则是长条状的线米。

有一次,一位新任的上海市副市长专门到粮食局商量,能否多供应些粳米。但是协调多次,也无法满足。

“不是我们不供应,而是根本就没有办法弄到。”袁恩昭说,他们考虑着将粳米储备着,能保证春节的时候给每人提供6斤粳米过年。

林纾说,那时粮食提前吃完,可以等到26号去粮店提前买,这叫寅吃卯粮,以后逐月地提前买,慢慢节余出来亏空。

袁 恩昭记得,对于提前购粮的居民,粮店的职工就会上门调查。“粮店的人指着鼻子问,你为何多买粮食,有没有把粮食倒卖给别人?”在当时,倒卖粮食是违法的。袁恩昭回忆,在上世纪八十年代,有一国家部门的负责人见自己单位的粮票有节余,就把多余的粮票拿到市场上想换点猪肉改善职工的伙食。结果被抓,受了处分。

定点粮店控制居民流动,粮票管理严过户籍

在使用粮票的年代,商品粮是个火热的词。农村人进城,如果转了粮食关系。吃上了商品粮,则意味着“鲤鱼跃龙门”,一辈子吃喝不愁了。

袁恩昭说,商品粮定点供应,其实也有很多苦涩。当时很多上海的老人反映,希望粮店能帮忙送一下粮食。因为每月近30斤粮食要到指定的粮店领取,不是指定的粮店,就算开在家门口,也不能在那里买粮。

很多定点粮店都不会离居民家很近。为了购粮,一些居民往往要坐公交车,背着粮食回家。后来,粮食局规定,只要是五保孤寡老人,他们可以送粮到家。

袁恩昭介绍,一个粮店限制了所有在它那里买粮的居民。谁家有几口人,吃多少大米,定点粮店一清二楚。离开了这个粮店,居民到外面则无法吃饭。

“粮 店比派出所的户籍管理还厉害。”袁恩昭说,现在的人们体会不到,定点粮店可以控制居民流动,“它可以把人管到一粒米也没有。”计划经济年代,上海市控制人口办公室主要由粮食局和公安局组成,袁恩昭说,上海市每年进人都有计划,如果没有向粮食局事先通知,就是户口转到上海,也是没有商品粮证的。

袁恩昭举了一个例子,当时上海市铁路局招进来100名外地火车司机,因为没有上海户口,吃饭成了问题,铁路局的领导先找到粮食局,造好了粮食计划,才去公安部门申请了户籍。

这位曾经的粮食供应处处长说,那时,他可以出入上海任何一个部门。不管是保密单位还是重要机关,他都可以去过问对方的粮油情况。

家庭主妇用粮票换鸡蛋,粮食局工商局追查

改革开放后,为了保证粮食供应,国家一直在平衡农民与城市居民之间的粮食差价。

袁恩昭举例说,1991年前后,为提高农民种植粮食的积极性,当时国家的稻谷收购价是1元钱,而市场上大米的价格仅是0.6元。中间的差价由国家承担。

在此前后,上海前前后后分26次逐步放开粮食市场。

“粮食放开后,上海市民竖起大拇指,说生活水平提高了,购粮方便贵点也无所谓”,袁恩昭说,但是也有人担心,假如以后出现供应紧张的时候怎么办。

他记得,有几次出现粮食供应紧张的谣言。粮食局的运粮卡车三天三夜没有休息,从外地紧急调粮进沪,平息了市场的恐慌。

“粮食涉及到千家万户,放开粮价只能小步走,可不敢走大步。”袁恩昭说,经过他们数十次谨小慎微的调整,在1993年4月1日正式取消了粮票。

其实,在上海市民的心目中,粮票退出舞台要比这个时间早。林纾认为,在上世纪八十年代后期,就不大使用粮票了。

袁恩昭记得,当时一些家庭主妇用粮票跟郊区的农民换鸡蛋。粮食局同工商局一起去查,抓了十几名用鸡蛋换粮票的农村妇女。但是最后无法定罪,还是把人放了。

粮价放开,便利店电话送米到家

粮价放开后,上海市粮食局成立了良友集团,主要负责粮食市场及供应。由袁恩昭牵头,上海市成立了近500家良友便利店。

“现在居民购粮,一个电话就能把大米送到家里。”袁恩昭说,还有些粮店会上门登记各家吃粮食的情况,到快吃完的时候,会主动上门把粮食送到家。

在 上世纪九十年代,上海市一位领导给《解放日报》记者出了个题目,为何以前每人每月能吃29斤大米,现在生活水平好了,反而大米吃的少了,有些人每月吃十斤都不到?记者们找到袁恩昭,他给记者算了一笔账,当时每天上海市要消耗“一艘万吨轮”的粮食。但这不仅仅是主粮,还包括饲养家禽、生猪,养鱼的粮食。“现 在人们吃肉,吃油多了,这些都是粮食的转化物。所以不是粮食吃少了,而是大大增加了。”而且,粮食放开后,上海市粮食局供应的粮食的标准,由原来的“推陈储新”变成“推新处陈”。

由于市场供应充足,粮食局不再担心市民们的口粮问题,每年都向市场供应新米。粮库中储存的大米超过三年,则正常地转为饲料或工业用粮。

袁恩昭说,经过了粮食市场化改革,实行了40年的城镇居民粮食供应制度(即统销制度)被取消,粮油票从此进入博物馆。

官方微信扫一扫

官方微信扫一扫