从农产品流通领域着手我国开始农村市场化改革进程 取消统购统销农产品实现大流通

摘要:衣食住行是人类生活的基本需要,而这些需要的满足在相当程度上来自于农产品。1953年,我国对粮食等主要农产品采取了计划收购和计划供应,即实行统购统销,这是新中国初期的一项控制粮食资源的计划经济政策。后来,统购统销的范围又继续扩大到棉花、纱布和食油。

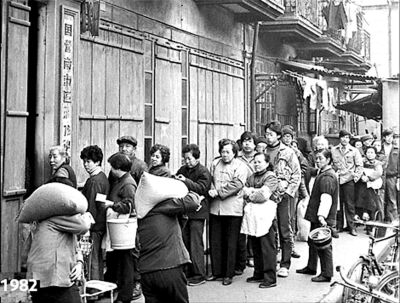

凭票购粮的人们排成长队资料照片

交易红火的农贸市场

当年热闹的农村粮站如今冷清下来

衣食住行是人类生活的基本需要,而这些需要的满足在相当程度上来自于农产品。1953年,我国对粮食等主要农产品采取了计划收购和计划供应,即实行统购统销,这是新中国初期的一项控制粮食资源的计划经济政策。后来,统购统销的范围又继续扩大到棉花、纱布和食油。

统购统销政策取消了原有的农业产品自由市场,初期有稳定粮价和保障供应的作用,但到后来变得僵化,严重地阻碍农业经济的发展。党的十一届三中全会之后,随着改革开放潮流的冲击,到1985年,国家决定取消农产品统购统销的政策。之后,随着改革开放的不断深入,统购统销逐步退出了历史舞台。

统购统销留下深刻烙印

如果能穿越时空,那么让任何一位正身置改革开放前的市民或农民,突然看到今天的社会,一定会很惊讶或震惊!私人怎么能随便开粮店,农民怎能自己销售农产品呢?这可是政策决不允许的!

建国以来,我国对作为农产品之首的粮食实行过5种主要流通形式,建国初期是自由买卖,1953年为解决供需差额过大出现的市场动荡,中央为了稳定大局,保证粮食在城乡有效调剂,于是决定在全国实行粮食统购统销制度。同年10月10日,当时主管我国财经工作的陈云在全国粮食工作会议上对粮食“统购统销”制度这一名称、实施初衷和方案选择作出了详细的论述。自此以后的32年间曾有过一些微调的变化,但仍以“双统”为主要形式。

“当时粮食政策很‘硬’很‘严’。”亲身经历了改革开放30年历程的老粮食人回忆起统购统销来,依然刻骨铭心。近日,记者见到马国仁老人时,70多岁的他精神矍铄,一提及统购统销,他就陷入了沉思。马国仁1958年参加工作,在永登县粮食局工作,亲身经历了农产品的统购统销年代,以及统购统销取消的过程,于1998年退休,时任永登县粮食局饲料公司经理。

30年,在历史的长河中不过是弹指一挥,但在我国改革开放的这30年中,经济社会发生了翻天覆地的变化,改革成果显著。其中,取消农产品统购统销政策,给马国仁的记忆留下了很深的烙印。“前30年,后30年,反差太大。”马国仁如是说。

统购统销曾发挥重要作用

“统购统销,就是统一收购统一销售,在当时的国情下起了很大作用。”马国仁说,统购统销主要解决了10亿人的吃饭问题,保证了人人都有饭吃。

统购统销取消前,马国仁在永登县粮食局做算账工作,这是县级粮食部门的核心工作之一,每次马国仁算出全县的粮食统购统销全盘账目后,县长要亲自过目。他说,每年6—7月份,庄稼收获前,就要估产、预算细账,到庄稼收获后,以生产队为核算单位,而粮食部门以公社为单位,然后依据政策按总产分配粮食。比如一个村粮食产量100万斤,首先按政策进行“四留”,一留口粮,二留牲畜饲料,三留种子,四留储备粮,然后分配公粮和购粮。

当时,农村吃饭要按“四留”政策分配,县上给每个公社及下面的大队按人头分配“大锅饭”,在生产队内,社员分配粮食又按劳力每年所得工分进行分配,基本保证了人人有饭吃的公平配给;居民(非农业户口)吃饭要凭粮本,1985年以前没有私营粮店,居民每人都有粮本,大致普通市民每月24.5斤面粉、0.4斤食用油。

改革后统购统销明显僵化

改革开放后,我国在农村实行了包产到户,到了1984年、1985年的时候,我国的粮食生产提上去了,粮食供应已经不再是严重的问题。而统购统销作为当年为应对当时粮食短缺、购销矛盾突出问题的制度,由于没有激励机制的原因,农民种粮的积极性无法被充分激发出来,与之相关的农村和城市供给也就一直没有跟上去,统购统销政策取消的时机已成熟了。

由于实行了统购统销政策,在1978年改革开放前,虽然农村和城市的粮食供给基本得到了解决,但正是由于粮食的供应和分配定量,使整个农产品的流通出现了僵化的局面。农民和市民对农产品的进一步需求无法得到满足,市民在粮站购买口粮要按“粮本指标”,不能超额购买。

“我是个老粮食人,以前的政策过‘硬’、过‘严’,全县乃至全市没有一家私营粮店,不够吃也没有办法。”马国仁介绍,当时粮食政策很严,不论个人还是单位,私下经销倒卖粮食都是违法的事情。而在1985年以前,永登县的粮食有缺口,根据县上预算的“盘子”,缺口部分在得到市上批下来的指标后才能买到粮食,不然有钱也没地方买粮食。

改革中统购统销政策逐步取消

随着改革开放的不断深入,1982年,“中央一号文件”把统购统销纳入改革议程,从农产品流通领域着手开始了农村市场化改革;1985年,中央决定对粮食和棉花取消统购,改为合同订购,放开了猪、牛、羊、水果、水产品及蔬菜等农副产品价格,实行市场调节;1999年又放开了棉花市场和价格;2004年全面放开了粮食市场和价格,实现粮食购销市场化和市场主体多元化。目前,除烟叶、蚕茧外,所有农副产品市场全部放开,农产品市场体系进一步完善。农产品价格的放开使农民从农业生产中获得的收入明显增加。

不过,国家为确保粮食安全,农产品之首的粮食由统购改为合同订购,但仍保留统销,粮食流通制度则变为国家统一规定价格计划购销和按市场价格议购议销有机结合。1993年,国家以“放开价格、放开市场、放开经营”为内容的粮食改革,目的是要使粮食这一特殊物质流通商品化、经营市场化,不过在国内供需紧张平衡的情况下,国家规定小麦、大米、大豆、玉米等大宗粮食仍由国有粮食部门独家收购,销售实行限价、定价、定量供应。直到2000年,随着国内粮食生产的增加,中央和地方三级储备粮的充足及市场的平稳,收购执行政府指导价,放开了销售。

农产品交易进入大流通阶段

今天,我国的农产品交易已进入大市场、大流通阶段。市民们可以在农贸市场自由挑选所需求的农产品,米、面、油、菜、肉、蛋、奶,以及从天南海北运过来的海鲜、果蔬等等,早已不需要粮本、不需要指标,还可以讨价还价、货比三家;在农村,农民的经济作物有商贩上门收购,农产品交易不再是“两不见钱”的僵化局面,农民通过农产品所得的现金收入逐年增长。

到目前,经过统购统销政策取消后的多年发展,我国已经步入了粮食等农产品产业化经营的阶段。在粮食流通中,淡化了计划经济时期粮食购、销、调、存、加的传统分工,而是引入工业化理念,通过市场引导和龙头企业带动,形成集粮食生产、收购、储运、加工、销售于一体的产业链,从而达到农民增收、企业增效和满足社会需求等多重目标的共同实现。当前,以市场化为取向的粮食流通新体制在我市基本确立,大粮食、大市场、大流通格局初步形成,这为粮食产业化经营提供了难得的发展机遇。

我国改革开放以来,取消了长达32年之久的统购统销政策,正是顺应了时代的发展,顺应了经济社会的发展。

我的经历

粮食交易由“地下”走向公开

“那时候吃饭是头等大事,许多劳力少的家庭往往青黄不接。”说起取消农产品统购统销政策,张志贵老人的思绪被牵回到改革开放前的那段岁月。今年71岁的张志贵老人是永登县上川镇五联村的一位老农民,他亲身经历了我国改革开放30年来,农村生产力的逐步解放和农村经济的快速发展。张志贵说,改革开放前,乡镇是人民公社,村是大队,大队下面还有生产小队,耕地是以小队为单位,归集体所有。“生产队队长对全队的劳力进行细致地分工,大家按工种日复一日地劳动挣工分,劳力特别重要,家庭中的劳力多少决定着是否够吃!”张志贵说,社员们几乎一年四季都在忙碌挣工分,可每年庄稼收获后只能分得一点点粮食,大约一个家庭也就数十斤到上百斤小麦。然后要等到年底,按家庭劳力挣得的工分,再进行粮食等物资的分配。一些家里劳力少,而老人和小孩多的往往不够吃。那时,社员手头没有钱,就是有钱也没有粮油交易场所。

改革开放后,随着土地承包责任制的逐步落实,即包产到户后,五联村每户按人口分得了10多亩到20多亩耕地,其中只有少量水浇地。张志贵回忆起这段经历有些激动地说:“那时浑身有使不完的劲,夏收季节,每天天还不亮,一家人就已经在地里劳作,晚上天黑了,田野里还有不少忙碌的身影。”几年后,家家户户的粮仓逐渐丰盈,上缴了公粮、购粮后,一些家庭有了余粮,吃饭问题逐步得到解决。到了1985年,国家又决定取消统购统销政策,农产品流通僵化的局面逐步活跃起来。

“村里来了商贩,大家可以公开交易,我们可以用粮食换些别的东西。”虽然当时允许农产品在市场上流通,但粮食的统购统销政策并没有一下子放开,粮食收购还是由国营粮站垄断,以议价收购,农产品统购统销开始逐步退出历史舞台。张志贵记得,那些年,到村里来的商贩逐渐多了起来,有些商贩拉来了本村不生产的蔬菜、水果等与村里人换粮食,后来有些商贩拉来了日用品换粮食,虽然是“两不见钱”的交易,但大大地丰富了农村的物质生活。

与此同时,城市居民的农产品需求也由于“粮本和票证”的限制,无法得到满足。张志贵清楚地记得,那些年,村里一些头脑灵活的农民步行或骑自行车将丰裕的农产品运到兰州市内,私下里和城里人进行交易,各取所需。农民得到了现金,也为城里人解决了有钱买不上农产品的困难。由于没有正规开放的交易场所,都是在一些自发形成的场所进行交易,农民们在换来现金的同时,还能易来在农村稀少的工业日用品。

随着改革开放的不断深入,到目前,粮食等农作物的价格完全由市场调节,交易已经形成了大市场、大流通的格局。对此,张志贵说,近几年,村里开始种植豌豆、大麦、胡麻等经济作物,每年都带来了可观的收入。但如果依然是统购统销的政策,农产品就不好销售,也不会有合适的市场价格。“现在,没有了农业税,农产品还可以自由买卖,农民的日子越来越富裕了。”张志贵老人觉得,改革开放以来,我国取消农产品统购统销政策,不但解决了农民的吃饭问题,也为农民增收致富铺平了道路。

新闻回放

粮改加速统购统销彻底取消

兰州市粮食改革1993年正式启动

在1992年以前,我市国有粮食系统有县区粮食局8个,大型粮库7个,粮油加工厂和粮油机械厂10个,城镇粮站130个,农村粮管所30个,固定资产1.06亿元,有粮食职工11608人。担负着全市城镇居民、机关单位、大专院校、经济作物农民、军队武警部门等口粮供应和粮油收购、调运、储存、加工、救灾及市场营销任务。平均年粮食吞吐量达80多万吨,油品3万多吨。本市年收购粮油1.4万吨,农村年均救济和籽种返销1.9万吨,收支相差0.5万。兰州这一大城市的粮油消费完全靠调入解决。

随着经济的不断发展,各种物质的不断丰富,粮食统购统销政策的取消显得势在必行。在党的十一届三中全会之后,随着改革开放潮流的冲击,粮食这个在我国最传统的行业,也响起了改革搞活的前奏曲。我市粮食部门在搞好统购统销的政策性业务的同时,逐渐开展起了熟食品、半成品加工,粮油价购销,饲料生产,畜禽养殖和为农村调剂兑换粮油品种等多种经营。这就是当时所说的以副补主、以熟补生、以工补商的“三补一换”业务。全市副营业务的范围和项目不断扩大,产销量迅速增长,年创利税从开始的几十万元,到1991年达到2000多万元。这不仅方便和服务了市民生活与工农业生产,而且副营创收弥补了大量的政策性亏损,减轻了国家的财政负担。

1993年3月,中央做出决定,放开粮食价格、粮食市场、粮食营销的“三放开”改革。兰州市的国有粮食企业一夜间从统购统销、统收统支、统负盈亏被完全推向了市场。与此同时,很快涌现出600多家集体、个体粮油经营户和无证运销的游击大军,全市粮食市场出现了自由竞争的状态。之后,粮食部门在改革中,理顺管理体制,理顺供求关系,理顺政企关系。一方面,为稳定粮食市场进行上传下达的管理政策,一方面,为解决1万多名职工的吃饭问题进行着内部的生存改革。

从全国改革发展的趋势,我市粮食部门意识到粮改必须加快。当年8月,兰州市粮食部门召开了全系统首次粮改大会,提出“调整理顺、改革跨步、全新服务、奋起兴业”的粮改总体思路和加快转机的18项任务。明确提醒干部职工:“立足早改,丢掉继续吃政策饭、安稳饭、方便饭的幻想;艰苦奋斗,吃市场饭、服务饭、辛苦饭;不靠神仙皇帝,全靠自己救自己。”具体部署工业开足马力生产,商业扩大销售,以超常的工作,多生产储备了7000多吨面粉,年实现利税3100万元,创历史最高,为粮改作了思想和物质上的准备。

流通体制改革

备忘录1985年之前为统购统销,之后开始逐步取消。

1991年开始,粮食收购继续执行国家订购,“三挂钩”政策不变。

1991年3月1日,全市经民菜农口粮、口油供应一律实行调整后的比例价格。同时,糕点、餐饮业、小食品用粮、商品猪饲料粮全部放开,改为议价供应。

1992年4月16日,市粮食局决定从1992年4月起全面放开酿造用原料价格。

1993年4月1日,根据国务院和省政府关于加快粮食流通体制改革的决定,我市全面放开粮食销售价格,城镇居民、经民菜农口粮和返销粮供应随行就市。各种粮票、居民粮证结存量指标,一律不再流通,城镇定量人口的粮食关系继续保留,市镇居民粮食供应转移证明仍按现行规定和办法继续给予迁转和落报。部队的粮油供应,仍按现行政策、办法、品种、价格保质保量的供应。

1995年5月1日,我市在全市范围内对城镇居民口粮供应实行“一凭两定”的供应政策,即:本市城镇居民凭《居民粮油供应信誉卡》,每人每月限供面粉10公斤,价格实行政府限价,当月有效,隔月作废,只能在指定粮店供应。其他经民菜农口粮、行业用粮和社会用粮全部按市场价供应。

1997年,粮食价格一路下跌,为了保护农民种粮的积极性,保护农民的利益,实行稳购放销,国务院确定粮食收购的最低价格,实行国家定购和保护价格收购。

1998年5月10日,国务院发出《关于进一步深化粮食流通体制改革的决定》,出台了一系列的宏观调控措施,即“三项政策一项改革”。主要内容是:国有粮食企业按保护价敞开收购农民余粮,实行顺家销售,农发行信誉贷款资金封闭运行,进一步深化粮食流通体制改革。

三项政策实施长达6年,有利有弊,但对粮食销区来说,弊大于利。有利的方面是全面完成了每年的保护价收购任务,从1998年到2003年底,全市国有粮食企业累计按定购价收购小麦6500万公斤,按保护价收购小麦7000万公斤,按市场价敞开收购农民余粮2500万公斤,“订单”收购优质小麦590万公斤,保护了农民的利益。不利的方面,是粮食市场发生了重大变化,而政策没有变化,其负面影响最直接的表现为粮食购销价格倒挂,无法实现顺家销售,致使粮食库存积压越来越多,企业亏损越来越大,购销仓储企业陷入十分困难的境地。

2004年2月8日,中央关于农民增收问题的一号文件出台后,粮食收购和销售市场的全面放开也随之拉开序幕,而粮食放开也意味着保护价收购政策的逐步结束以及粮食价格步入市场化轨道。由于粮食收购具有耗用资金量多、资金周转率低、仓库库容占用量大等特点,跨地区、跨所有制形式的大型粮食购销公司的形成仍有待时间,而当前小麦的收购主体中,个体商贩的数目虽然较多,但大多为面粉企业代理收购,呈现组织差、规模小的特点。因此,在2004年粮食市场放开后,粮食收购的主体仍将是各地的国有粮食部门。

官方微信扫一扫

官方微信扫一扫