1989清理整顿 “公办公司”(图)

摘要:尽管遭遇了前一年全国性“物价猛涨”和“抢购风波”,但陕西省政府还是在1989年元旦过后召开了一次热烈的、意在激励继续发展的表彰大会。陕西广播电视设备厂等12家属于“超前试点”企业的厂长们披红挂绿走上主席台,每人领到了一本省政府颁发的荣誉证书,表彰他们在前一年带领企业为社会做的贡献。

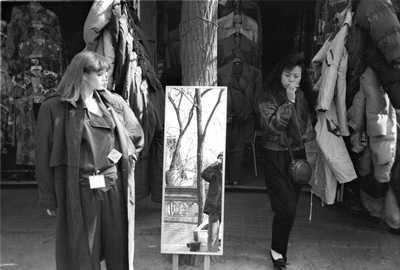

(1989年,得益于与使馆区毗邻的先天条件,北京三里屯服装一条街发展起来,在这里从事服装买卖的人被人们称为“倒爷”。如今,这里是酒吧一条街)

尽管遭遇了前一年全国性“物价猛涨”和“抢购风波”,但陕西省政府还是在1989年元旦过后召开了一次热烈的、意在激励继续发展的表彰大会。陕西广播电视设备厂等12家属于“超前试点”企业的厂长们披红挂绿走上主席台,每人领到了一本省政府颁发的荣誉证书,表彰他们在前一年带领企业为社会做的贡献。

一个值得注意的细节是,尽管当时各类企业公司如雨后春笋相当繁盛,但受表彰的12名企业当家人中,清一色的仍全是国营企业的负责人。

表彰会召开13天后,就在许多人还在纳闷“为什么受表彰的没有‘公办公司’”时,省政府向全社会发布了“关于清理整顿公司若干问题的规定”。该规定又被称之为“15条”,主要针对的是包括“公办公司”在内的各种公司。

到当年年底,全省有105家省级部门的公司(中心)被第一批撤销整顿处理,这些公司分别隶属于省政府的25家部门和单位。“清理整顿公司”的工作贯穿了整个1989年。

商品抢购风和“官倒”

1989年的陕西,尽管改革开放已经10年,但国民经济发展的主要问题仍然是“社会总供给和总需求之间的矛盾仍未缓解,部分商品供应偏紧,物价上涨幅度较大”。尤其是1988年,“物价上涨过猛,物价总水平比上年上升19%,职工生活价格水平上升20.1%,城镇居民人均可支配收入尽管比上年多出130元达到961元,但扣除物价因素,实际下降了4.5%”。

许多人都还记得1988年6月的商品抢购风潮。当时社会流传一种说法:从7月1日起,一千多种商品要涨价,价格全面放开。由于担心手中的钞票更不值钱,人们纷纷涌进商场疯狂抢购以保值:首先是抢购高档电器,电冰箱、彩电、洗衣机,其次是录音机、自行车、电风扇,甚至包括多年滞销的杂牌黑白电视机,最后则是抢购毛毯、毛线、床单、被面、米面油盐,连毛粮和水果糖也一麻袋一麻袋地往家里扛。

如当时的西安解放大楼,此前电冰箱平均日销售3台,而6月23日竟一天售出52台;电风扇当日售出两千多台。一家商场的锦缎被面最多一天卖出730条。平时无人问津的白坯布,“长发祥”单日最高销量竟达2406米。

“社会总供给和总需求之间的矛盾”实际上贯穿了整个上世纪80年代,也造就了两个名词:“官倒”和“倒爷”。前者主要靠特殊渠道搞来的批文牟利,后者主要在沿海和内地之间折腾。由于当时生活物资缺乏,国家政策允许部分产品实行“双轨制”:就是一部分产品按出厂价供应国企;另一部分产品按议价供应市场,这部分产品没有特别的去向,最终导致谁有本事,谁就可以搞到这些紧俏商品。

在那个特殊的时代,你如果认识某个厂长(或官员),就可以搞到物资或产品,然后加价倒卖,而且不需要本钱。只要能搞到批条,然后就有人给你钱(即提成),有关系的人很轻松就可发大财——这就是民间所说的“官倒”。

官方后来对“官倒”的定义是,一些官员利用手中的权力,倒买倒卖紧俏物资,如电视机、钢材等,从而使个别人的财富快速增长,并且成为首先致富起来的一族。

当时社会上对“官倒”的民谣很多。其中最经典的一首叫《官倒铭》:官不在大,有权则通,神不在尊,有钱则灵……计划换“回扣”,批条变利红;“双轨”生“商鬼”,前门转后门。可以得彩电,盖楼亭。无国事之入耳,唯私利之劳形;倒的公家物,进的私囊中……

民谣的背后,反映的都是广大民众和老百姓对这些不正之风的强烈反对和痛恨。

青年律师房立刚近年来一直在做这方面的学术研究。他认为上世纪80年代的“官倒”现象的形成,更主要的是受那个时代的社会经济模式限制而形成的。

“当时中国的市场经济改革刚起步不久,一些官员或其亲属,就利用权力,钻‘价格双轨制’等政策空子,从中牟取利益,破坏市场秩序”。房立刚说,“当年的‘官倒’其实指的就是有官方背景的倒买倒卖的投机者。”

“后来市场经济逐步健全完善了,‘价格双轨制’不存在了,‘官倒’现象也就自然而然消失了。”房立刚说,当时我国商品价格除按供求关系调整的市场价格外,有些重要物资,会用特定的、低于市场的价格提供给指定企业,称为计划供应。同一种物资,市场与计划间差价很大。于是,个别部门或官员利用其可调拨物资的行政权力,占有计划物资转到市场高价出售,从中渔利。

“什么东西紧俏就倒卖什么东西”

为了狠刹民众普遍反感的“官倒”陋风,我省从1989年1月起就开始了以“治理经济环境、整顿经济秩序”为名的市场治理整顿行动。1989年1月22日的《陕西日报》报道,时任陕西省人民政府常务副省长的徐山林在此前与全国人大代表、省人大代表的座谈中就特别指出:“在治理经济环境,整顿经济秩序中,政法机关和工商税务等部门,要联合作战、查处大案要案,并定期向新闻单位通报。”

[page]报道特别指出:切实搞好“治理、整顿”是群众的一致呼声。

陕西省工商局一位离休官员向记者回忆说,其实“反官倒”、“惩治官倒”这些说法都是民间对官员经商现象的一种称呼。在当时的政府文件的表述中,一般都采用的是比较中性的“整顿官办公司”。由于有利益纠葛加之客观的市场合理性存在,所以这些“官办公司”让政府的“治理、整顿”花了很大气力。

这位官员回忆说,当时由于企业的生产能力有限,许多商品、尤其是中高档生活消费品在全国总是“供不应求”。如此一来,就常常会发生有权力、有资源的“官倒”垄断某一方面产品的现象。这些产品在当时主要包括钢材、化肥、有色金属、木材、石油等生产资料和电视机、电冰箱等家电。

据当年公开资料,当时参加倒腾紧俏物资商品的,大都是政府强势部门和其开办的“三产”。1987年到1988年上半年,国家工商局曾列出3批317件投机倒把大案要案,其中95起是倒卖生产资料,而58起是物资主管部门搞的。主要是利用权力将国家定价的生产资料平价调出,而后投入市场转手高价卖出。

据当年《陕西日报》的公开报道,1988年陕西审计部门查处各类违纪资金4000余万元,涉及单位达67个,几乎无一例外都和“倒卖”生产资料有关。同年,陕西工商行政管理部门还查处了11030件“投机倒把”、经济违法案件,几乎所有大宗案件都和“官倒”和权力部门有关。

西安市物资局原局长吴某是第一个被本地媒体公开称呼为“官倒爷”的官员。

1988年3月,吴某利用职权之便利向港商非法倒卖100吨铝锭,给国家造成损失50余万元,并导致西安市多家企业因缺铝锭而停产。当年8月,该局人事劳动处副处长赵某、监察室负责人刘某等8人署名向省市有关部门举报吴某非法盗卖铝锭、汽车、钢材等问题,有关部门对此案立案查处。在此期间西安市人大常委会没有再任命吴某为局长。奇怪的是,吴某仍以临时负责人的身份继续主持物资局工作,同时配合调查。

随后引起社会公愤的是,吴某利用临时主持工作的身份打击报复举报者,利用其他局领导不在,擅自召开全局职工大会,解除了两举报干部的职务。1989年4月的《陕西日报》公开以《“官倒”不倒余权可畏干部举报反遭打击》为题,对吴某的做法给予公开批评。

时任陕西省长的侯宗宾在一次讲话中这样描述“官倒”:官商勾结、倒买倒卖,牟取非法收入。

“这里面有的倒卖蚕茧,有的倒卖彩电,有的倒卖钢材,有的倒卖棉花,有的倒卖卷烟,有的违法组装倒卖汽车,有的倒卖外汇,还有的钻价格双轨制的空子,利用手中的权力什么东西紧俏就倒卖什么东西”。

红火的“官办公司”

如果说“官倒”尚带有一些私人色彩和不光彩,那么“官办公司”则显得名正言顺和理直气壮,因为这些公司无论是手续上还是业务往来上,都披着合法的外衣。

据陕西省工商行政管理局的公开资料,1989年初的一次普查显示,当时全省各类公司企业7259户,其中全省党政机关办的“官办公司”就有345家。这些“官办公司”中,政企不分的15家,626名党政干部官员兼任董事长、总经理、负责人等职务。

近20年过去了,曾是西安市某“官办公司”老总的赵先生回忆起当年的情形仍感叹不已。他说当年的这些挂靠在各单位下面的“官办公司”都是以“搞三产”、“搞实体”的名义成立的。很多单位的政策是“要钱给钱、要人给人,要政策给政策”,目的只有一个,让这些公司依靠单位的权力资源去做生意、赚钱。“那时候(1986到1987年)社会上办公司的人特别多,办公司成了一种时髦。毫不夸张地说,一觉醒来,满大街都挂满了崭新的公司牌匾,有方的有长的,有木质的,有金属镀铜的,上面都正儿八经地刻着公司名字,从贸易公司到发展公司,五花八门什么都有”。

有些公司的办公场地就在本单位,不过是在门口的牌子旁再多挂一块牌子,有的干脆就是一个“皮包公司”,皮包里除了能拿到紧俏物资的批文外,什么都没有。“公司”人员构成基本是:法人代表和主要领导均由单位主要领导兼任,然后委派一个得力亲信负责具体业务。职员主要为离退休职工和待业的领导子弟,许多时候根本不需要外出跑业务,只要想办法多弄些指标、批文一类的手续,就会有人主动上门来找你做生意……

“官办公司”的火热一直持续到1988年底才开始降温。当时国家已经意识到了“官办公司”对全国经济的破坏和对整个市场经济的影响。“官办公司”的一些弊端也开始引发新的社会问题和矛盾,一些地方开始出现“全民经商”的说法。整顿治理“官办公司”就是在这样的背景下,从中央到地方展开的。

时任陕西省常务副省长、陕西省治理整顿公司领导小组负责人的徐山林在当年有一段讲话,充分说明了当时的“官办公司”已经到了非整顿不可的地步了。

徐山林说:一些无资金、无场地、无固定从业人员、无固定经营人员的“四无公司”和“皮包公司”,他们主要靠投机倒把、倒买倒卖、非法经营,钻改革和价格“双轨制度”的空子,牟取暴利、中饱私囊,有些人靠办公司很快成了暴发户。

这些公司的存在和发展增加了流通环节,哄抬了市场物价,助长了“官倒”歪风,扰乱了经济秩序,造成了社会分配不公,滋长了腐败现象,败坏了社会风气,引起了广大群众的强烈不满……

整顿治理政企分家

陕西整顿治理“官办公司”的专项工作贯穿了整个1989年。

到当年年底,所有和党政公权部门、单位有关的公司要停办。党政部门的领导公务人员或者回单位,或者辞职彻底“下海”,“公办公司”的清理整顿意味着此前一直利益缠绕在一起的政企终于彻底分家了。

据当年省治理整顿公司领导小组在《陕西日报》上发的公告,到当年年底有105家省级部门的公司(中心)被第一批整顿处理,这些公司分别隶属于省政府的25家部门和单位。

记者在一份公开资料中看到,当年被撤销整顿的这些“官办公司”大都有一个气派的名字,比如:中国乡镇开发总公司华西公司、中国人文科学发展公司西安分公司、陕西省旅游建设公司、华夏实业公司、华伟实业公司、华秦实业公司、陕西金融联合投资公司……

[page]陕西省纪委一名退休官员回忆说,“官办公司”的整顿治理工作之所以搞了一年多,是因为其中的利益关系错综复杂。很多“官办公司”名义上是挂靠在党政单位下的“第三产业”和经济实体,其实说白了就是单位的小金库,就是给单位赚钱的部门。也正是因为这一点,整顿治理一度遭到了许多部门的抵制,进展缓慢。

为了清除阻力,达到彻底整顿清理的目标,1989年上半年,陕西省政府发布很有威慑力的《关于清理整顿公司若干问题的规定》,人称“清理整顿15条”:要求县以上党政机关在职人员,凡在各类公司任职或兼职的,必须辞去公司职务,或辞去公职、调入公司工作;文件还规定,从1989年以后,县以上党政机关在职人员原则上不再停薪留职;不能如期交接的,将严肃处理。

这名纪委官员回忆,“清理整顿15条”发布后,许多“官办公司”在一夜之间摘掉牌子,许多政企不分、官商不分的“官办公司”也相继宣布或者政企脱钩,或者企业注销……

“当时市场经济已经开始推行,这些官办公司一旦离了政府权力部门的保护和资源垄断,其实是很脆弱的,根本就没有了什么竞争力和优越性!”该官员分析说。

据当年的《陕西日报》公开报道,“15条”发布后的很短一段时间里,我省有28家“官办公司”因为各种原因主动向工商部门申请注销业务。《陕西日报》在随后配发了评论员文章《整顿公司取信于民》。

清理整顿“官办公司”,实际上也是从中央到地方的全局行动,当年中央宣布的第一批被撤销停办的“官办公司”就超过了1200家。

反腐和监督

这一年,留在人们记忆中的还有旗帜鲜明地惩治腐败和舆论监督。原安康地区行署专员魏某的“落马”,在1989年陕西、乃至全中国的“舆论反腐”成了一段经典。

魏某在1988年底调进省城西安之前,在安康四处吃请受礼,伸手索要东西。100天左右的“告别”、“辞行”活动中,先后光临50多家单位,共接收礼品或伸手要的东西达20个品种、30多件。挥霍各种费用(包括礼品)在6000元以上。被当地称为“告别专员”、“吃喝专员”。

1989年3月25日,新华社向全国播发《“吃喝专员”百日辞行挥霍六千余元》,随后刊发《“吃喝专员”照当全国人大代表》等多篇报道,最后魏某被严肃查处,此事件在全国产生巨大反响。

1989年,社会舆情在提出“惩治官倒”的同时还提出了“反浪费、反腐败”等口号概念。早在当年1月初的时候,中共中央已经开会定调,认为要“把廉政建设当做一件大事来抓”。

在当年1月25日至26日召开的全省各地、市委组织部长会议上,时任省委副书记的董继昌语气严厉、态度坚决,要“从严治党,坚决清除腐败分子!”

陕西日报社的一位资深老记者回忆说,在1987到1989年间,在党报上经常会看到官员干部因腐败问题被公开批评曝光的稿件,“当时从党政领导到社会各界,普遍都很重视舆论监督”。

如,1988年10月2日,时任太白县副县长的王某为儿子结婚设宴30多桌,结果造成1人因酗酒死亡。3个月后的1989年1月,《陕西日报》以《太白县副县长为儿子大办婚事》为标题,对此事进行披露。

当年4月18日的《陕西日报》头版头条,则披露了“子长县委书记郝某等20余干部游山玩水,月余挥霍扶贫款数万元”的腐败事件,文章配发的评论标题为《对党内腐败分子不能手软》。

在当年的报纸上,可以看到许多官员因“腐败”被曝光:眉县林业局时任局长安某、副局长贺某强占地、恃权傲法;延安市民政局时任局长孙某挪用公款买房;周至县公安局长李某以权谋私;眉县粮食局局长任某以权谋私、收受贿赂;西安电力机械制造公司总经理、党委书记王某“吃喝拿”被撤职……

党政联手“反腐”,在1989年被当做了头等大事。

当年6月17日,省委、省政府召开会议,做出关于领导干部亲自动手查处案件、惩治腐败的决定。决定细化到省委正副书记、省政府正副省长、省纪委正副书记、省人大、省政协有关领导人,每个人分工负责抓好一起重点案件的督察工作。其中第一批重点案件22起,由时任省委书记张勃兴、省长侯宗宾等24人负责督办查处。不久后,省委常委扩大会议又做出了《关于近期内做好群众关心的六件事的决定》,所谓“群众关心的六件事”,件件都与廉政建设有关。

当年8月24日省纪委召开省级机关领导干部大会,通报称因为各种违纪违法,1800余名党员干部受到各种处分处理。也就是从这一年起,我国的“反腐工作”又进入了一个新的时期,进入了一段新的历程。

陕西省在“105个‘官办公司’被撤销合并”的公告中走完了1989年。这一年的最后一天,陕西省行政学院在西安成立。当年的资料记载称,“该学院将成为省内高水平现代化公务员培训基地”。

官方微信扫一扫

官方微信扫一扫