改革初步设想出台 李先念:两遍都没看懂

摘要:李先念说:“这个稿子我看了两遍,都没有看懂。”紧接着,李先念指着柳随年我们这一些人,说:“他们是中国共产党党员,我相信他们是对党负责的。所以,我建议,这个文件还是先发下去试行。”就这样,中央的最高决策就这么定下来了。

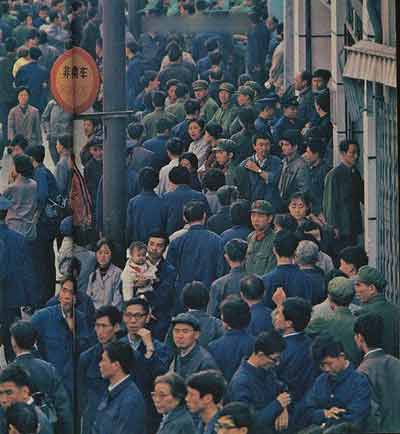

三十年前的中国

从1978年到2008年,中共的改革已经历经三十年。对于当年改革的过程,大多数人知道的只是十一届三中全会的“历史划时代意义”,但对于经济改革的框架和章程是如何出台的,却不大了解。原国家计委研究室的徐景安披露了其中一些不为人知的细节。

改革初步构想并未被干涉

1979年7月,中国国务院财经委首次成立了体制改革研究小组,由张劲夫领导,一开始实际参与这项工作的有廖季立、柳随年、季孟飞、徐景安等。

在小组成立后,柳随年和徐景安召开了各种座谈会,听取各方面的意见。当时有两个代表人物:一个是经济学家蒋一苇,倡导企业本位论,主张以企业为本位,来构建整个体制框架;一个是杨培新,主张改革三大步,扩大企业自主权是一步,第二步是组织专业公司,第三步要发挥银行的作用。

企业本位论这个说法当时很难被这些官员们接受。尽管他们都认为要扩大企业自主权,但国家承担宏观管理职能,不可能完全按照企业的要求、企业的利益来调节。

当时影响很大的理论工作者还有刘国光。刘后来被认为是“当代中国最著名和最有影响的经济学家之一,在马克思主义经济理论和中国经济发展问题的理论研究,成就非凡。”

刘国光主要的主张就是“计划调节为主,引入市场机制”。总的理论趋向是,指令性计划不可能取消,要以计划调节为主,但一定要引入市场机制和价值规律。这是一个核心观点。

第二个核心观点是对企业的认识。企业是全民所有,就是计划调拨,但是也要引入市场机制,承认价值规律呢。因为只有改变企业吃大锅饭、干好干坏一个样的制度,恢复奖金制度,进一步实行企业利润留成制度,企业才有更多的利润,然后才能留出一块利润,发展基金、福利基金,奖励基金。这样企业就有了自身利益。在理论上这被概括为“相对独立的商品生产者”,所以国家在管理企业的时候就要引入市场机制。

第三个核心观点是,认识到社会需要不断变化、生产结构不断调整,靠单一的国家计划,无法保障经济按比例发展和企业产供销的平衡。

应该说,刘国光的研究为改革初步设想打下了基本框架。在数次座谈会后,又由张劲夫主持又开了一系列座谈会。1979年12月3日终于形成了《关于经济体制改革总体设想的初步意见》。

李先念

李先念表态看不懂初稿

据徐景安回忆,“整个起草过程中,张劲夫没有传达上面什么指示,其中柳随年起了很大的作用,他主要做文字工作。”

徐景安说:“劲夫同志给我留下很深的印象,他和其他国家领导人不一样,他讲着、讲着就会激动起来,离开座会,摊开双手,兜一个圈子,表达自己的思想……他热情奔放,非常有感情色彩,也很平易近人。他当过科学院院长、财政部长、安徽省省委书记,后来当国家经委主任、中央财经领导小组副组长。我对他非常崇敬。”

1980年初在中南海,由李先念主持召开国务院财经会议,讨论了《关于经济体制改革总体设想的初步意见》。这是初稿第一次参加中央的决策会议。从当天晚上7点开始,开了一个半小时,参加的人员都不谈正题,在那儿东拉西扯。

到8点45分,李先念说话了。他说:“这个稿子我看了两遍,都没有看懂。”紧接着,李先念指着柳随年我们这一些人,说:“他们是中国共产党党员,我相信他们是对党负责的。所以,我建议,这个文件还是先发下去试行。”就这样,中央的最高决策就这么定下来了。

徐景安说:“现在想想,当时会上,没有任何人提反对意见,也没有任何人表示赞同,是可以理解的。来参加会的人,对怎么改革,改什么呀,没有思考过,要他们怎么说啊?弄出一个总体规划来,要他们表态,真是难为他们了。”

不过,“这个稿子能得到了邓小平、陈云的认可,像国家计委、财政部这样的权力部门也没有反对,应该说是不容易的一件事了。”

当时,赵紫阳在四川当省委书记,正在做扩大企业自主权试点。据说,他看到这个方案很高兴,也很受启发。1980年,赵紫阳调北京担任总理,就把体制改革研究小组这个临时机构改成国务院体制改革办公室。

三十年后的中国

相关资料:

杨培新:中国当代经济学家、国务院经济技术社会发展研究中心研究员,1922年生于广东省大埔县百侯镇。1938年在武昌中华大学读书时,加入中国共产党,主要负责宣传工作。1949年起协助中国人民银行南汉宸行长研究和制定金融政策, 创建金融研究所。

蒋一苇,经济学家。福建福州人。广西大学肄业。1948年加入中国共产党。中共建政后,历任中国科学技术出版社社长、总编辑,第一机械工业部政策研究室副主任,中国社会科学院工业经济研究所副所长、所长、顾问、研究员,中国社会科学院研究生院教授,国务院学位委员会第一、二届学科评议组成员,中国人民大学、清华大学经济管理学院兼职教授。提出“企业本位论”等理论。

刘国光,经济学家,1923年11月23出生于江苏省南京市。1946年毕业于云南昆明国立西南联合大学经济系,旋即转到天津南开大学经济系任助教。1948年9月转到南京中央研究院社会研究所任助理研究员。

1951年被派往苏联莫斯科经济学院国民经济计划教研室当研究生,1955年获副博士学位。回国后,入中国科学院(后为中国社会科学院)经济研究所从事研究工作。1975年-1980年被借调参与中国国家计划委员会经济研究所工作。

官方微信扫一扫

官方微信扫一扫